| �m�o�n�@�l�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �\���@�����̕� �s�����@�n��̕� �s�����@�����@�N�ԗ\�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �w���u�i�ނ�̌���Ɩ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ւ��ȁu�w���u�i���� Bible�i11��25�����s�j�v�Ɂu�f���炵�����{�������������߂Ɂ@�w���u�i�ނ�̌���Ɩ����v�̌��e����e����@��܂����B���ҏW���̂����ӂɂ��A�����ɓ]�ڂ������܂��B�Ȃ��A�ȉ��́u�g�{�l�̈ӌ��v�ł��B�F���܂��l�X�Ȍ�ӌ��E���l�����������Ǝv���܂��B����A�L�܂ł����������B �����Ő����i1984�N�j�^���݁i2025�N�j��v���D���މʔ�r�\

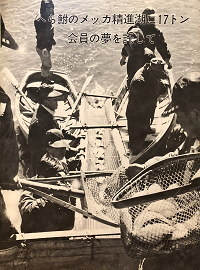

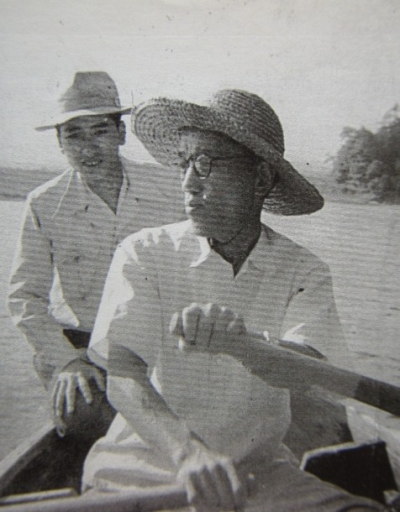

�i���j�k�C���n��i1985�N�����j����1985�N�̒މʁB �@�@�@�E���̏H�G����є_�ѐ��Y��b�t�́A11���J�Â̂���2024�N�̒މʁB �l���������Ă��邪 �@�ւ��Ȃł��J��Ԃ��L����Ă���Ƃ���A�w���u�i�ނ�̌���͖F�����Ȃ��BNPO�@�l���{�ւ畩�ތ�����i�ȉ��A�����j�̉���������Ă��S������1984�N��344�x��11381�l�A���݂�113�x��1257�l�B40�N�̊ԂɂX���̂P�ƂȂ����B�����Ɍ��炸�A�w���u�i�ނ�l�����́A�e�n�ő啝�Ȍ����X���ɂ���B �@���āA�ʏ�̎�̐��E�Ȃ�Q���l���̌����͊�т̌����ɂȂ���̂����A�w���u�i�ނ�̏ꍇ�u���Ԃ������Ď₵���v�ƒQ���A�F���\���C�ɗV��ł���B�Ȃ����H �@����́A���N�̕����̂������őS�������݂ɒނ�邩��B�S�������ނ�邩��B���Ȃ��Ƃ����͂����l���Ă���B�����̑����ɁA�S�����ƌ��݂̗D���މʁi�s�j���r���Ă݂����B ��r�\������ �@���C�n�����1.82�s���������̒r���A���N�T���́u�É��Ð���v45���N�L�O���ɂ�����28.20�s�B���ꌧ�̖k�R�_���Ɏ����ẮA���N�W���̋�B�n��x�X�g�X���[���48.00�s�Ƃ����O���Ε��݂̒މʂ�@���o�����B �@�`���̕\�����āA�܂��e�n�̑��ɎQ�����Ċ����邱�Ƃ͎��̒ʂ�ł���B �@ �S���A����S���E�Ŏ��R������������ɂ��ւ�炸�A�މʂ͊T�ˏ����B���N�����Ă��������̐��ʁi�{�i�I�ȃw���u�i�������n�܂���1972�N����2025�N��54�N�Ԃ�7500�g���j�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�މʂ��������w���u�i�ނ�͐��ނ��Ă��Ȃ��B �A ���N�̕����ʂ������������A�ނ�l���̌����ɂ��u��l���̊����͑����Ă���v���ߒނ��B�S�����͒����̑���1000�`1500�l�A�n��̑���100�`300�l���W�܂��Ă����B ���݂͒����̑���100�`150�l�A�n��̑���10�`50�l�܂Ō����������A1984�N�̕�����143�g���ɑ��A2024�N�ł�64�g�����ێ�����Ă���B �B �m�[�t���V�̕��y����уt���V���g�����̌����ɂ��w���u�i�̐����������サ���̂��A�^���悭�Ȃ����B�S�����A�������n�̑��Œނꂽ�w���u�i�͑������O�������̂��̂ŁA�H�G����13.48�s�������ȓ`���q�G�R��350�s������������ʂł���i���݁A�`���q�G�R�͓��ދ֎~�j�B ����ߔN�A��ɏt�G���ł́A�������̏M�ނł��V�����̗��ނł��P��0.5�`0.6�s���ނ��B�u��^�����c���Ă��Ȃ�����v�Ƃ����ӌ������낤���A���́u�����������P�Y�ȂǍL��Ȑ���ň炿�A�n�ׂ牻���Ė߂��Ă����̂ł́v�ƍl���Ă���B �C �w���u�i�ނ�l�������Ȃ��A���Ȃ킿�����o�b�W��ʂ��ď\���ȕ����ʂ��m�ۂł��Ȃ��n��́A�������G���������Œމʂ�������X���ɂ���B�Ƃ��ɏ�����ނ��ł́u�̂͒ނꂽ�̂Ɂv�Ƃ����������Ƃ������B�����̃z�[���y�[�W�����Ă��������Ƃ킩�邪�A�O��_���������R�`���������k�T���A�����E�l���̏��������B ����ǂ��Ȃ�̂��H �@�w���u�i�ނ�l���̌����Ƃ����Ӑ}��������ʂɂ��A�������̒ނ��Łu���݂̒މʂ��ێ������v�Ɨ\�z���邪�A���p�Ҍ��̉e������M�h����ъǗ��ނ��̌o�c���S�z�łȂ�Ȃ��B ������w���u�i�����Ă��A�{�[�g�����ꏊ���Ȃ���Βނ���y���ނ��Ƃ��ł����A�M��E�������E���ꗿ��ʂ��Ă������{���Ǝ҂֗���Ȃ���A�w���u�i�ނ���x��������������s���Ȃ��Ȃ�̂ł���B �@�������o�b�W��ʂ������^���ɗ����ނ��͒�ʈ���ł��낤�B�ɐB�����悢�k�C���̐Ύ�쐅�n�A����̃N���[�N�ȂLjꕔ�̌b�܂ꂽ�ꏊ�������u�Ă���Βނ��B���ނƃI�f�R�����オ��v�������悤�Ɏv����B �����āA���̐�́H �@��ȗ{���Ǝ҂͊��E�l�����킹�Đ��Ђ����Ȃ��B �@�������{���Ǝ҂֗��ꂸ�J���E�̐H�Q�E���o��㏸�ɑς����˂Ĕp�ƂƂȂ�A���邢�́A�Ǘ��ނ��̎��v�ɉ����邾���Ŏ��t�ƂȂ�A��ނ��֕������鋛���m�ۂł��Ȃ���A���݂̒މʂ����x�����A�����͒n�x������������x���������Ă��܂��B �@�܂��ɁA���~��H���Ԃ��Ɋׂ�̂ł���B���ꂾ���͔����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ͂����l���Ă���B �@ �ނ�ɏo�|����Ƃ��A�Ƃ��ɏM�h��Ǘ��ނ��ŗV�Ԏ��u�x���������͕����x���ތ��ƂȂ�v���Ƃ��ӎ�����B�H�����ɗ̓R���r�j�Œ��B�����A�M�h��Ǘ��r�ŗ��ނ悤�S������B �A �����o�b�W���P�ł͂Ȃ��������^�������B��N�A�S���{�ւ畩�������c��i�S�����j �ƈ�̉����������ɂ����Ă��A�o�b�W�̐���R�X�g��}���ĕ����ɉׂ��A���N�x�i2026�N�j��������̋��^���J�[�h������B �܂��A�{���R�X�g�㏸�ɂ����������i�̏㏸�ɑΉ����ׂ��A���s��1500�~�i1988�N���37�N�Ԑ����u���j��2000�~�ɉ������邱�Ƃ��������i���@2025�N�H�ɋ��^�J�n�́u2026�N�x�����J�[�h�v����2000�~�ƂȂ�܂����j �B ������ł͂��邪�A�M�h��Ǘ��ނ�����邽�߂ɁA�����̒l�グ�������K�v�����낤�B�ւ��Ȃł͉��x���w�E���Ă��邪�A�̂���قƂ�Ǐオ���Ă��Ȃ��̂ł���B �����Đ��ނ��Ă��Ȃ� �@���̌��e���������ŁA�����j���[�X�ɋL���ꂽ1984�N�����2025�N�́u���̎Җ���v��ڂɂ��邱�ƂƂȂ����B �@1984�N�̐����͌����������B31�l���S���Ȃ�A�ŔN����34�A�ŔN����81�A���ώ��S�N��57�B����A2025�N�͂V�l���S���Ȃ�A�ŔN����71�A�ŔN����98�A���ώ��S�N��80�B�Љ�S�̂̒������E�����̍���̔��f�Ƃ͂����A���Ă͖����Ȓލs���d�˂Ď������k�߂Ă����ɈႢ�Ȃ��B�މʂ����łȂ��A���N�ʂ�������݂̕����b�܂�Ă���ƌ����悤�B �@����ɁA�����̐퓬�ӗ~�̋�������l�����͕��䂩�狎��A�ǂ����a�m�i�������₩�Ɋy���ޏ�ւƕς�����B�u�S�����ɖ߂肽�����v�ƕ����ꂽ��A���͂m�n�Ɠ�����B�w���u�i�ނ�͌����Đ��ނ��Ă��Ȃ��B �@���ꂩ������̑f���炵�����{�����������悤�A�ނ��ւ����𗎂Ƃ��A�����J�[�h�ɐϋɓI�ɋ��^�������������B�M�h�E�Ǘ��ނ��̌o�c�����A�{������ѕ������x���Ă������������B �@�X�������肢���܂��B  ��������ւ̕����i2024�N11��) �����̍ő�̖����̓w���u�i�̕����ł�  �V������ւ̕����i2024�N11���j �����J�[�h�ւ̋��^�����������x���Ă��܂� ���ꂩ�����낵�����肢�������܂� �L���@�g�{���y |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �`�n�x���Z�@���� �c�̂̕����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����ɒʂ��������x�����e���œ��_���d�˂ăg�b�v�ɗ����܂����B �����ĉ��肳��ʓ_�����������Ǝx���B�����x���͔�����P�l�łR���I �ȉ��u�����v�ƕ]���́A�g�[�i�����g�œ����肽���Ȃ��x��������ł��܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �`�n�x���Z�@�����̕��I���@���؉p��i�����j���̉h����������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �������n�ɐ��ʂ������؉p��i�����j���t�G���i���̕��j�A�x�������e�މ�A�_�ѐ��Y��b�t �ŗD���A�H�G���i���̕��j�łU�ʁB�����Ȑ��тł`�n�x�̍��ɏA���܂����B ���߂łƂ��������܂��B �u�������ڂ��Ă��Ȃ��v�u���ʂ�����Ă���v�Ȃnj�肠��c���}�L�E�g�{�܂ł��m�点���������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �`�n�x���Z�@�n��̕��I���@�㓡���^�i�}���j�O�A�e�I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �܂��A�[�����l�ѐ\���グ�܂��B �Ǘ��҂ł���L�E�g�{�͌v�Z������Ă��܂����B �ߘa�T�N�x�n�撷��ł̒��A�����̉���Ƃ̃o�����X���l�����A�ߘa�U�N�x��� �n�捧�e�މ�i�R���j�̗D��15�_��c�̃g�[�i�����g�����Ɠ����u�D���V�_�v�Ƃ��m�点���܂����B �i�����j���[�X�ߘa�T�N12�����s�@625��15�ŎQ�Ɓj �ߘa�U�N�x�̂`�n�x���Z�n��̕��͐V���[���ɏ]���ďW�v���܂����B �ɂ�������炸�A���N�̏W�v�ɂ�����A����đ���ȑO�̌v�Z�����g���Ă��܂������߁A �n�捧�e�މ�̔z�_���u�D��15�_�v�ɂȂ��Ă����̂ł��B ���߂Čv�Z�����Ƃ���c�n����R�ʁA�x�������e�D���A�x�X�g�X���[��D���� �㓡���^�i�}���j��33�_�ŗߘa�V�N�x�`�n�x�ł��B �n�捧�e�œ��_���ꂽ���X�ɂ��ϓ��������܂����B �\����܂���B�����āA�㓡���܂��߂łƂ��������܂��B �Ȃ��A�n�����юx�������e�މ�i��ʂ̕��j�̂`�n�x���_�͐ԃo�b�W�Ɠ����� �u��������̏��10���v�B�Q���҂��P�`10���̏ꍇ�͂P�ʂ̂P���A11�`20���̏ꍇ�͂P�`�Q�ʂ� �Q���A21�`30���̏ꍇ�͂P�`�R�ʂ̂R�������_�l���҂ƂȂ�܂��B �x�������e�މ�i�x�����̕��j�̂`�n�x���_�͐ԃo�b�W�Ɠ������u�n�撷�E�x�����̏�ʂR���̂P�v�B �Q���҂R���ȓ��̏ꍇ�͂P�ʂ̂P���A�S���ȏ�̏ꍇ�͂P�`�Q�ʂ����_�l���҂ƂȂ�܂��B �u�������ڂ��Ă��Ȃ��v�u���ʂ�����Ă���v�Ȃnj�肠��c���}�L�E�g�{�܂ł��m�点���������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

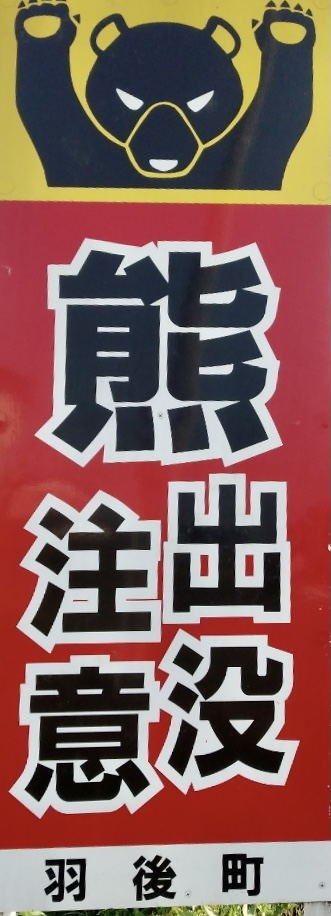

| �������ƃN�}�@�H�c�n��@�i�ߘa�U�N�V�����s�@�����j���[�X631������j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�q���̍����玩�R�ώ@���D���������B���30�N�قǐ́A���k�̎R�֓Ƃ�o���Ă͍��R�A���߂Ă����B����āA�H�c���̌㐶�|����ĎR���z�����܁A�������ʐ쉷��Łu�N�}�o�܂���ł����H�v�ƌ����đ����k�����B���݂̏A�����̔�ł͂Ȃ��B�l�I��Q�Ɋւ���j���[�X��ڂɂ���x�u�^���ǂ����������v�ƕ�����B�N�}�̏o�v�������̂悤�ɓ`������H�c���B�n��A���ӔC�҂̐M��������i�H�c�s�ݏZ�A�H�c�݂����x���j�ɂ��b���f���܂��B �i������@�L�E�g�{���y�j �{���@�H�c���͍L���ł��˂��B�Ȃ��Ȃ��ނ��̃C���[�W���͂߂܂���B�ȒP�ɂ��������������B �M���@��k��180�L���̏H�c���B�ނ��͎��鏈�ɂ���܂��B�܂��A�R�`�Ƃ̌����ɋ߂�����ɑ��c��i���炾�Â݁j�A�����E�a��������Ȃ铒��ނ�����B���牜�H�R���֓����ĊL���A�ԏ��B����ɋ����B�R���{���ɉG���A�H�c�s�ɂ�Ԃ���B�H�c�s�̖k�A���H�{���ƒj������������鏈�ɓV�������B���Y���̖k�A�W�����T�C�ŗL���ȎO�풬�ɑy�O�Y���B�X�ɖk�A�\���IC�̐��ɐ���i�����Ȃ��j���B�\�ォ�牜�H�{�������ɓ��i��œ�c��ɔ�����A�鑃�ɑ鑃�����������A�c��ɌܐF�A��قɎ����B �{���@�f���炵���ł��ˁI���j���\��\�ƒނ�ꂪ�Q�����ѕt���܂����B�N�}���o��̂́H �M���@��قʼn��H�{������ԗ��֏�芷���Ē����̎��p�i���Ấj�ő�R�o�Ă܂��B�l�I��Q�̃j���[�X�������A�܂����̎��ӁB��ɑ�ق��珬�⒬��ʂ��ď\�a�c�֔����錧���Q�����i���C���C���j�̓N�}���炯�Łc���̂̑������č��̂T���A���C���C�������̎R�͓��R�֎~�ɂȂ�܂����B �{���@���C���C���Ɖ]���B�哒����̕ӂ�ł���ˁB����قǎR���Ƃ͎v���܂��B �M���@���C���C�����Ԃ�������N�}�͏o�܂���B�O��ɎԂ̂��Ȃ����A�|�c���Ƒ���Əo�邻���ł��B �{���@�ނ��ւ̉e���́H �M���@�c�㒬�̖k�̌ܐF�B��̑�A��̑�A�O�̑�Ƃ���܂��B40�オ�o��ꏊ�����ǁA�N�}�Ȃ�40��ȏ�̊m���ŏo��B�s�������ԁB���N�̂W���̑����j�A�n���̓c��ւ猤���ܐF�Α����J�����Ƃ���A�O�̑�~����̋��̂����ƂɁA�Ԃ̑����J����Ε��ł��鋗���ŃN�}���w����Ă����B �{���@�Ԃ��ʂ��Ă������Ȃ��I �M���@�N���N�V������炷�Ɓu���傤���Ȃ��Ȃ��v�Ƃ��������ŋ����Ă����������ł��B�p�ɂɏo�邽�߁A�n���̐l�����́u���ăA�^���}�G�v������Ă���B �{���@�A�^���}�G�ł����I �M���@�ܐF�͍L�����ߕ����čs���l�͋��܂���B���u�̒��ׂ̍�����ʂ�ƁA�O�ɃN�}������B�N���N�V������炷�Ə��F�͓����邯�ǁA���ɂ͗I�R�Ƃ����e�F�����āA�Ԃ̑O���̂��̂������Ă���B�����Ȃ�ƁA�Ԃ̑O�̃o���p�[�ł��K���h���Ɖ����Ăǂ��Ă��炤�Ƃ����b�ł��B �{���@�����܂����B�t�P���Ă��Ȃ��̂ł����H �M���@�n���̐l�́u�����̃N�}�͏P��Ȃ���v�ƌ����Ă܂��B�N�}�̋C������Ǝv�����ǁB�����A�ܐF�ł��吨����Α��v�B���Ԃ�o�Ă��܂���B�A���A��l�Œނ�̂̓C���B�W���͌�������̂ŁA�ɂ₩�ȎΖʂɒނ�����\����ł���B���10�����烄�u�B�R���j�`�n���ꂽ��h���ł��ˁB�K������܂ł̂Ƃ���A���̂͂���܂���B�ܐF�ɂ̓��b�W���L�����v������邯��ǁA����̓N�}���炯���Ǝv���B �{���@�N�}�͌��k�ɑ������ł����A����͔@���ł����H �M���@��������R���܂��B����̓쓌�A�ׂ�Ŗ������L���֏オ���Ă����ƁA�N�}�����̎l�l�ʂ��Ԃ牺���Ă���A�_�ň�@�����Ă������B�L�����瓌�ւP�L���A�t��ɃW�����{�̒ނ��F���_���ɂ����`��������B�����āA�L��������10�L���̖ؒn�R�����ɂԏ��A�������A���q���ƂR����܂����c�B �{���@�ԏ��͗L���ł��ˁB �M���@�V����������Ȃ��B�T���Ƃ����ؗ��Ɉ͂܂�Ă��邩��A���ł��s�������Ȃ��B�����̐l�͂ԏ��Ŗw�Ǘ������܂���B����R�`���痈�邯�ǁA�m��Ȃ����炶��Ȃ����Ȃ��B �{���@�C���͔@���ł����H�T�X�K�ɎR���痣���Έ��S�ł��傤�B �M���@���₢��A�H�c�s���ɏo�܂��B�u�N�}�͋��Ȃ��v�ƌ���ꂽ�j�������ɂ��o�܂����B �{���@���I �M���@�H�c�s���̗Y����͌��A�����ʂ�̉^�]�Ƌ��Z���^�[�̌e���̍L��ɏo�܂����B�P���͕߂܂�A�P���͓����B �{���@�N�}�͎R�����`���ɍ~��Ă���ƕ����܂��B�Y����̏㗬�ɂ́A���H�R���͉�������ǁA�啽�R�i�����ւ�����j������܂��ˁB �M���@�����ł��B�́A�W���Ă�����Ђ��H�c�s�̖k���A�m�ʁi�ɂׂj�����ځi�����傤�߁j�֔�����r���ʼn�����@���Ă��āA�������̉����啽�R���]�[�g�����Ŏg���Ă���̂ł����A����̈�˂������ɍs���x�ɃN�}�����܂����B �{���@�n�}������ƏH�c�s����20�L���قǁB���ɍx�O�ł͂���܂��B �M���@����̓����֗����O�A��܂����߂̃v�[���ɑ吨�Z�����Ă܂��B�N�}��������ǂ˂��B �{���@����܂ŐM�����N�}�ɑ���ꂽ�o���́H �M���@�啽�R�Ȃ疈��B��͓�����ӂŒނ�����ɑ���o�H�O���[�����[�h�B�M�����w�ǂȂ��A�L���̏H�c�����ԓ���10���ƕς��ʎ��ԂŏH�c�֖߂��̂ł����A����̐��̑�X�ŎԂ̑O���N�}������܂����B �{���@��X�I�ۘC�H�R�̂���ꏊ�ł��ˁB50�N�O�̊w������A�g�F�u�ʁi�͂����킯�j�_�Ђ֖��O���čs�������_�y���ςɏo�|�������Ƃ�����܂��B�m���ɎR�͋߂����ǁc�B �M���@�ߌ�R�����S�����A�����Ȃ蓹�H�̉E���A���Ƃ̊Ԃ���オ���Ă��āA�Ԃ�10�`15����𑖂�܂����B �{���@�Ԃɂ͌������Ă��Ȃ��̂ł��ˁB���̂S���A�k�C�������̗ѓ��Ōy�g�����P�����q�O�}�̉f���ɂ͋V���܂������B �M���@�c�L�m���O�}�͂P�����傢�B�K���P���Ă͂��܂���ł����B �{���@���������A�C���^�[�l�b�g�̏��ɂ���Ȃ̂��ڂ��Ă܂����B�u�������̃N�}�q�ꂩ�瓦�����q�O�}���c�L�m���O�}�ƌ�z���ăn�C�u���b�h�̑�^�ɂȂ�A���ꂪ�q�g���P���Ă���v�B �M���@�{���Ȃ�|�����ǁA��`�q����l���Ė�������Ȃ����Ȃ��B �{���@�������P���Ƃ͂����A���̒܂Œ@���ꂽ�玀�ȂȂ��܂ł��u�炪������ԁv�ƕ����܂��B�H�c�ŃN�}�̐S�z�Ȃ��ނ���y���߂�ꏊ�͂Ȃ��̂ł��傤���H �M���@�Ȃ���������܂���B�H�c�s���ӂł��G���̓p�g�J�[�Łu�N�}���o�܂����v�Ɖ���Ă����B�V�������͒����߂��̏�������ɏo�āA���������ق��b���x�ق����B�T���Ɏ�����s���s���̂�Ԃ�����͐�~�͒������A�啽�R���痈�Ă����������Ȃ��B���������A�鑃�����������̂���k�H�c�s�ł́u�N�}�ɏP��ꎀ�������s���ɑ����������x������v�܂łɎ����Ă��܂��B �{���@�Ƃ���ŁA�M�����q���̍��͔@���ł������H �M���@�t���R�Ŋl���Ă�����̂Ǝv���Ă��B�N�}�̔�Q�ȂǕ��������Ƃ��Ȃ������B�����ɓ����Ă����قǂł͂���܂���B�����̏��ߍ��A�N�}�ڌ��̃j���[�X������P���ł��呛���ł����B �{���@���ꂪ���ł̓A�^���}�G�B �M���@�����ł��B�����̌����⎭�p�̏��w�Z�ɂ̓N�}�X�v���[���������ATV���N�}�ɑ��钍�ӂ𗬂��Ă���B�������A�N�}���o�n�߂Ă���10�N�͌o���Ă��Ȃ��ł��傤�B���N�A�H�c���ɂ�����N�}�̒ʕ��270���B���N�͂U�����݂�380���B�T��������130���o�Ă��܂��B �{���@�T���Ɖ]���Β|�̎q�̋G�߁B�l�}�K���_�P�̂�ŏP����l�������ł��ˁB �M���@�����ł��B����Y���̎s��Ŕ����Ă��P�{100�~�̍��l�B���̑O�s������A�l�D�̉��Ɂu�������Ŏ���Ă��܂����v�Ƃ���܂����B �{���@�R��100�~�ʂ��]�����Ă���킯�ł��ˁB �M���@��������ĎR�J�S�t�ɂ���Ɖ����~�ɂȂ����Ⴄ�B������A�댯��`���ĎR�ɓ���̂ł��B �{���@�m���ɁA�[���Ȏ��̂͒|�̎q�̂�Əd�Ȃ��Ă���悤�ł��B �M���@�������A�R�ɓ���Ȃ��Ă��A�N�}�����ɂ���Ă��鏊������܂��B�H�㒬�i���H�{������w�̖k��10�L���j�ɏZ�ށA�H�c�k���x���̎ēc��v����B����A���b���Ă݂Ă��������B �{���@���肪�Ƃ��������܂��B�����d�b�������グ�Ă݂܂��ˁB �{���@�H�c�݂����x���̐M�����炲�Љ�������܂����B���݂̃N�}�̏����������������B�ēc����̌�Z�܂��́H �ēc�@���n�����~�x��ŗL���ȉH�㒬����쐼�ւQ�L���B���H�R���Əo�H�u�˂��Ԃ���A����̐s����A�@���ɂ��N�}���o�����ȏꏊ�ł��B �{���@�R�̒��Ȃ̂ł����H �ēc�@����A�ۂ�Ƃ܂ł͍s���Ȃ��A�E�̉Ƃ܂�30���A���̉Ƃ܂�100���̈ꌬ�Ƃł��B������ԂłQ���A�����Ă�20���B �{���@����ȏ��Łc�B �ēc�@�͂��A��ɂ����ɂ��o��B���N�͒�̊`�̖ɖ�������Ă��܂����B�����̊Ԃɂ����āA�ɓo���Ċ`��H�ׁA��͐Q�Ē��A���Ă����B�`��ꖂ鉹�܂ŕ������܂��B  ����̊`�̖ɓo�����N�}�̒܍� �{���@�Ƃ̒������ŃN�}����Ӊ߂����̂ł����I �ēc�@�͂��A�`�̊����x�̎��ɂȂ��Ă���Ƃ���ɁA�}��܂��āu�N�}�I�v�ƌĂ�钹�̑��݂����ȏh�����̂ł��B���Ȃ�P�`�Q���A�`�F���\�[�ł�30�b�͊|����悤�Ȓ��a15�p���̎}���N�}�͕Ў�Ő܂��Ă��܂��B����ɂ͋����܂����B �{���@�P��ꂽ��^�_�ł͍ς܂Ȃ��͂��ł��B �ēc�@����Ă���̂̓N�}�������Ⴀ��܂���B�J���V�J��C�m�V�V�ɂ������r�炳���B�������ԏ㓙�ȁA�Ⴆ�Ύ}���Ȃ�u��`�v����H�ׂĂ����B�܂��A��̉ƒ�_�����������Ă����̂܂܁B�N�}�Ƒ���Ȃ����Ƃ����͐S�|���Ă��܂����B �{���@��̓I�ɂ́H �ēc�@���ɍs���O�Ƀ��P�b�g�ԉ��グ��B���ɂ͑傫�ȕ��A���Ȃ킿�}�T�J����u���Ă���B �{���@�}�T�J�����āc�����Y���S���ł���}�T�J���ł���ˁB�m���Ɍ��ʂ��肻���ł��B �ēc�@70�߂��̐g�Ń}�T�J����U��̂͑�ρB����ǁA����R�ŃN�}�ɂ����̂͌��ɂ����B�����͐킢�����Ǝv���Ă܂��B  ���`�̎���H�ׂ���̃E���R�B�傫����������܂��B �{���@�~�x��̒����������20���̏ꏊ�ɁA��Ȗ�ȃN�}�ł����B �ēc�@���₢��A��N�͑��c��ɋ߂��S���t�̑ł����ςȂ��ŁA�����W�߂�l���N�}��Q�ɑ����܂����B�Ȃ�ƒ��Ԃ̎d�����ɏo���B �{���@���I �ēc�@�u�N�}������ȁv�̂܂d���𑱂��Ă�����}�ɏP���A�h�N�^�[�w���ŕa�@�ֈڑ�����܂����B �{���@���Ԃɂł����I���C�̓łł��B �ēc�@���́A���̕ӂ�ł̓N�}�̏o�v�ȂǒʕĂ܂���B�ʕ�Ɩ����x�@�����āA�������s���R�ɂȂ�ʓ|������B�����炭�H�c�����c�����Ă���ʕ�̂R�{���S�{���o�Ă���ł��傤�B �{���@�N�}�̗̈�Ő������Ă���悤�Ȃ��̂ł��ˁB �ēc�@���̂��߁A�ԏ����L�����s���܂���B�Ƃ���P�L���̏��ɂ�40��̏o��������邯�ǁA���Ȃ̌I�̖ؖڎw���ăN�}���j���ł����Ⴄ�B�N�ɂP���������Ă������ǁA�f���炵�����ׂ炪���邯�ǁA10�l����ł��o�鎞�͏o��Ǝv���̂Łc�s���Ă��܂���B �{���@�o�鎞�ɂ͏o�܂����B �ēc�@�X�Ɉ������ƂɁA�������ꂽ�V�J�̎��[��H�ׂē��̖����o�����悤�ȋC������B �{���@�m���ɑ��̍���̎��������������ł��B�����D���ƂȂ�Ɓc�V�J�Ɣ�ׂăq�g�͊p���Ȃ��A��͔����A����̂��x���B �ēc�@�����A�q�g�̕����H�ׂ₷���B���̂��߁A�w�Z�ł��u�������Ă̒ʊw�͓Z�߂Ă����v�Ɠo�Z�ǂ��~�߂ɂȂ�܂����B����w�Z�֒ʂ������Ԃő���}�����Ă��܂��B�ł����ςȂ��ł̎��̂��l����ƁA�Z�낳����Ȃ���������Ȃ��B �{���@�M��������u�̂͂���Ȃɏo�Ȃ������v�Ƌ��Ă܂����B �ēc�@���̂Ƃ���B�̂��狏�邱�Ƃ͋����B�c�ނ̐��ǂ��̓D�ɃN�}�̑��Ղ������邱�Ƃ��������B����ǁA�k���ނ�ł悭�R�֓�����40�N�O�̓N�}�������Ă���܂����B �{���@���ꂪ���͓����Ȃ��B �ēc�@�N�}���u�l�Ԃ͕|���Ȃ��v�u�S�C���������Ă��Ȃ���Ύア�v�ƒm�����B�����v���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B �{���@�w�K���܂������B�Ƃ���ŁA��R�o�Ă��遁�������Ƃ������Ƃł���ˁB�����s�v�c�Ŏd���Ȃ��̂́A�c�V�}���}�l�R�Ƃ����C�`���E�Ƃ��V�R�L�O���Ɏw�肳���悤�ȓ����́A���H���ʂ��ȂNJJ�����i�ނƐ�����������B���k�̎R������͈ꏏ�ł��傤�B�Ƃ��낪�A�N�}�͊J���ɂ߂��邱�ƂȂ������B �ēc�@�l������̂́A�R�ŎŊ�������Ȃ��Ȃ������Ƃ��ȁB �{���@���x�͓����Y�ł����B �ēc�@���̂��߁A�����̏ꏊ�����R�ɖ߂�A���Ƃ̋߂��ł�����R�Ԃǂ��������Ă����B�N�}�̐��E�Ɛl�Ԃ̐��E���ڋ߂����B �{���@�Ȃ�قǁB �ēc�@�����āA�N�}���l���Ă������ɂȂ�Ȃ��B�쏜�̕�V���]��Ɉ����B������N���l��Ȃ��B �{���@�m���ɁA�N�}���͒��������Ǘ��ʃ��[�g�ɂ͏���B���݁A�N�}�̖є��F�̒_�ɏ��i���l�����o���l�͑����Ȃ��B�u�k�C���̒��ƗF��o���P����8500�~�A���C��1800�~�͊댯�̊��Ɉ�������Ɲ��߂Ă���v�Ƃ̃j���[�X�����܂����B �ēc�@�����A�N�}���͈�l����s���Ȃ��B�S�C�̋ʂ��v��B�l��Ή^�Ԏ�Ԃ��|����B���̕ӂ�A�s���͕������Ă��܂���B�H�c�̏����Y�n�撷�i�H�c�O�ցj�͗c����݂ŁA�ꏏ�ɑ���[���}�C���̂��Ă��܂����B����ǁA�N�}�̂��ߌ��݂͋x�~���B���S���ĎR�֓��������߂��ė��邱�Ƃ�����Ď~�݂܂���B  ���t�������������u�N�}�̎�v���Ŏς�B�쐶�̍��Ƃ�������b�̏L���B ����l�Ɓu���́A�N�}���������̂��H�v��b���܂����B �̂͗ыƏ]���҂�c�я�������������ȂǎR�̐��������Ă����B���ꂪ������������ʂ܂G�؏�ԁB�R���͂�A���Ȃ킿�G�T���s�����A�N�}�͐H�ו������߂Ē��֏o�Ă���悤�ɂȂ����B����A���N�O�Ƀg�`����L��B�g�`�̎����R�H�ׂĉh�{��Ԃ��ǂ��Ȃ����N�}�͎q��Ăɗ�݁A���F����C�ɑ������B���̌��ʃG�T���s�����A�����������F���������֏o�Ă���悤�ɂȂ����B �ƂȂ�ƁA�R���s�삾�낤���L�삾�낤���A�N�}�͑��������邱�ƂɂȂ�B���R�̐_��Ƃ������c�Ƃɂ����G���C�R�g�ł��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �������ƃN�}�@�k�C���n��@�i�ߘa�U�N�W�����s�@�����j���[�X632������j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�k�C���Ɖ]���N�}�A�N�}�Ɖ]���Ζk�C���B�n�撷�̍����x�m�v���ɂ���e���������܂����B �@�ւ畩�ނ�ƌ��ݐi�s�`�ŗ������A�������u���u�̕M�҂����A���̒ނ�Ƃ�25�̎��ɏo������B�ŁA���̑O�̗�������H��ƁA���A�[�ނ肪���w�T�N�����炾�����B �@�����͐����o���Ă��Ȃ����A���w�Z�R�N�̎��ɂ͎s���̐^��ʂ��Ń��}���i�k�C���ł̓��}�x�ƌĂԁj��ނ��Ă����̂ŁA������ӂ肪�������̃X�^�[�g���낤�B������k�邱��60�N�߂��O�̏��a40�N��A�l���P���l�ɖ����Ȃ��k�C���̓c�ɒ��ł͐�̒[�Ɏq���������Ă��Ă��A���Ȃ�u�댯�I�v�ƒʕꂩ�˂Ȃ����A�C�ɗ��߂�l�Ȃǂ��Ȃ��������玩�R������搉̂ł��Ă����B ���w�Z���w�N�ɂȂ�Ǝ��]�Ԃ��s���͈͂��L����B30��������Ζ{�i�I�Ȍk���ނ���y���߂�����ɂ������̂ŁA����܂����ʂ����ޕK�R�Ń��A�[�Ɠ����i�s�ő��ނ����Ď�ƂŃ��}����ނ��Ă����B �@�����܂ł͎����B���ăN�}�ł���B �u�l�������v�B���ւ̌˂��J���O����K���ŕ��e�̐�����������B��Ă��Ŏ���ʂ�����ԓ��F�ɐ��߂�����ǂ������炻��ȂɌ����Ƃ��Ȃ�������̂��A�V�`�W���̔������i��̒��̖��ʕ��j���������̏W�c���吺�ʼn�b���Ă���B���N�P��A���̎����̂��Ղ葛���u�t�O�}�쏜�v���B �@�ƋƂ����z�W�̂��ߊK���ɂ͍�Əꂪ����A�����ʼn�̍�Ƃ��n�܂�B���ɂ͐H�������W�̍H��ɋ߂Ă���l�����āA���S�ƂȂ��Ĕ�������O���B��̍�Ƃ͂ǂ�ǂ�i�݁A�[�H�̌��ɓ���傫���܂ō���ł����̂ł���B �u���������v�B�܂̂Ȃ��������n�܂�A�����ނ��킵�[��܂ʼn��́c�����Ȃ��B�R�̒���p�j���Đg�����A��ѓ���̐_�����������Ƃ͂�����ɃN�}�̔����ɂ��т��A�����̏��w���̓��ł́u�������`�v�ƈ���ׂ������������Ă����̂����A���Ȃ痝���ł���B�ނ炪�����̃E�T�M��J���̑����ƈ���āA�ɁX�܂�Ȃ���k�Łu�Ȃ��H�v�Ƃ����قǑ�����A�₪�ĐÂ��ɐQ�����Ă��܂��̂������B �@�N�}�̋쏜�͎��葤�ɋ���ȋْ��������邽�߁A���ْ̋���������u�N�}���ܑ������v�ɂ́A��������ْ��Ƒ����̑���������オ��A�₪�ĉ������ْ��ƃA���R�[������m�̋x���𑣂��̂ł���B �@���e�̓n���^�[�ʼn����̒n��̗F��̑�\�����Ă����B�ŁA���ɖ����̃o�J���q�͌k����ڎw���č������܂��c�B�����A�n��̗F�����镃�e�Ɂu�N�}�ɂ͋C������v�ƌ���ꂽ�L���͈�x���Ȃ��B���̂��H�P�ɂ����ɃN�}�͂��Ȃ���������ł���B�L���ɂ���N�}�Ƃ̑����͂�������x�����ŁA���������w���ɂȂ��Ă���B���s���͈͂��L����A��������Ă���̂��Ƃ������B �@�������Ԃɑ�������100���ȏ�͗���Ă������߁A�����Ă���Ԃ����|�͊����Ȃ������B��̌������ɏ����Ă���̕����A�t�ɉ����ɂ���̂������炸�A����ȋ��|�ɏP��ꂽ�B�i�w�̂��߂��̒n�𗣂�邱�ƂɂȂ�A���Z�܂ł̗������Ԓ��̂�����x�B���U�ł����̌�̑����͍K���ɂ��ĂȂ��B �@���Č��݁A���ꂩ��T�o��ǂ�ł�50�N�قnjo�߂������낤���A��������x�ς��A�d�b�����ʼn��̃��o�[�����邮��Č����Ɂu�R�c����v�Ƃ������Ă����̂��A�g�тɂȂ�A���肩�u�W�C�W�v�ƃe���r�d�b�܂ʼn\�Ȃقǎ��͐i�B����A�����͒N������N�}�̐S�z������Ȃ������̂ɁA�n���Ɏc���������ɂ��u�ނ�ɍs�����͂����Ȃ��v�B��������ϓ��H��J�����i��Łc�u���₢�≽�����N�}���炯�ł��v�B ���āA�D�y�s���̒��S���Ƃ����Α�ʂ�̃e���r�������A��������Ԃ�15���قǂ��낤���B10���͐M���҂��䂦���������T�L���قǂ̏Z��X�ŁA�Ռ��̎������R�N�O�ɋN�����B�ʂ薂����N�}�ɁA�S�g100�j���鏝�A���Ȃ킿�S�����N�̏d���킳�ꂽ�̂ł���B ���̌㓖�Y�̃N�}�͋u���`�̋n�ɓ������݁A�n���^�[�̎�ŋ쏜���ꂽ�B���N��A��Q�҂��e���r�̃C���^�r���[�ɓ����ĞH���u���ʂɒʋΒ��ł����v�B �u�Q�S���s�s����D�y�̊X���̏Z��X�ł����v�̊����t���ɁA�܂�����܂ł́u�N�}�́c�v�̍s���p�^�[���Ɂu�܂����v�̒܍����c���`�ŁA�N�}�����Ƃ����̌����j�ɋ����̃��A�P�[�X�Ƃ��ĐV���ȑ��Ղ��c�����ƂƂȂ����̂ł���B �@����I�ɃN�}�̕ی��i����y����̃n���X�����g�d�b�Ɏ琨����������s�����A����Əd�������グ�ăN�}�̋쏜�Ɍ��������n�߂Ă���B���Ƃ������鏔���̒��Ɂu�S�C�Ō����ꂽ���|�̌����e�O�}����ɂ����Ȃ����߁A���������l�Ԃ�����Ȃ��Ȃ��Ă���v������B�����A50�N�O�̂܂܁A�N�}�̋쏜�v����˗����n���^�[�ɂ������Ƃ̂Ȃ����オ�s������S���Ă��錻����A�����������Ƃ��u���Z���̃o�C�g����Ȃ��v�ƁA��V���߂����ėF��ƍs�������߂��I�悳���Ă���B �u�₾�ȁv�B���ꂩ��̗v����_�Ƃ���̒��ڂ̈˗��ŁA���q���Ă��鋍���N�}�����邽�߂ɓS�C��S���Ō�����������e�͙ꂢ�Ă����B�x�e�����n���^�[�̖���~�����܂܂ɂ��Ă������낤�������āA�u�ẴN�}�͉����ɂ��邩����Ȃ�����|���v�Ɛ^���Ɍ��킵�߂Ă����B �@�N�}�̋쏜���Ȃ��t�Ȃ̂��H�@�N�}�̑��Ղ��t���@�A�ǐՂɓK������܂����Ꮏ�@�B�N�}���g���B�����߂̖X�̗t�͗����A������ŐQ�Ă���B���������D�������ɂ����ĂȂ��A�ْ����������j���������炵�Ȃ����������قǂ̋���Ȃ����������N�}�̋쏜�B�t�ɉ]���A�N�}�ɂƂ��đ��Ղ��t�����B���Ƃ���͑I�ѕ���A����Ńq�g�ɂƂ����M����͕��������ł���ςȘJ�͂ƂȂ�ẮA���|�I�Ƀn���^�[���ɕ��S���|����̂ł���B �@�X�ɁA�N�}�Ƃ̑Λ����Z��X�Ȃǂ̎s�X��ƂȂ�A�K�{�̃��C�t���e���w�ɂȂ�A������A�X���ŋt�P�ɂ����Ė��łɔ��C���Ă��܂��A�e�g�̐�P�L���̏��ɑʕ���ǂދM�������邱�Ƃ����蓾��̂ł���B ����āA�n���^�[�͐g����邽�߂̔��C�����T�d�ɂȂ炴����A��������̔��C�͋ւ���ł���A���͂ł����Ȃ��̂ł���B �@���ł��A�n���^�[�ɂ���Ă͔��C���O�܂Ŏ����ɑ��U���Ȃ��B�Ƃ������A���ꂪ�펯�ŁA���U�����܂܂̏e���g���Ċl����T���͎̂��͂��@�x�ł���B�ȂǂƂ��������Ƃ͈�ʂ̐l�͒m��Ȃ��B�܂�͉����ɂ���̂�������ʏ��ł́A�n���̃n���^�[�łȂ���Ώu���̔��C�����ł��Ȃ����ƂƂȂ�i�x�e�����͒e���Q����Ɏ����āA�ւ�G�T������悤�Ɏ��Ɋ��炩�ɑ��U����j�B �@�����ň�l�̒P���̎��𓂓˂Ɂu�������v�ƈ�l�̕����Ɋ�����B���߂̂U���P���A���ɂ��̎��������B�������̒n����A�N�}�ŊJ�Â���Ԃ܂�邱�ƂɂȂ����̂��B���̓��͂Q�T�Ԍ�̒n����̉����Ƃ�������ŁA40�N���������k�C���n������ƂȂ錎�`���F�y�������Œ��Ԑ��l�ƊƂ�U���Ă����B �@�l�̂̒P��������ς���������Ɠ��˂ɁA�u�N�}�̖ڌ���������̂Œނ����߂Č�������o�čs���Ă��������v�B�~�j�p�g�ɏ�������݂������҂ɍ����ĉ�����B�N�}�ɏ��Ă�l�Ȃ��c�܂��Ă�ő啐������n���Ă��Ԃ��̂Ȃ��j���A��������ꖡ�̗����Ă����n�T�~���炢���ւ̎R�ł�����A�A�^�V�^�`�͕Еt�������������ɑގU�����̂ł���܂��B �@���̌�K���ɂ��Đ��Ƃƍs���̒����̉���10����ɕ���c�ƂƂȂ�A�n����͊J�Âł������A�������ɑ傫�ȉۑ��^�����B�u�܂��Q�S���s�s�ł���D�y�s����̏Z��X�ŃN�}�ɏP�������A���`�Ȃ�o�Ă�������O�����A���N�ȍ~�͂ǂȂ����܂���v�B �@�������ď��a60�N�Ɍ������ꂽ�����k�C���n��̒n����̉��ł��錎�`���F�y��������40�N�Ԉ�x���Ȃ������b���A����b�ɂȂ����B�u�C�ނ�͂��A�ق�g�����邵�A�V�P����ˁB�k���͂��A�ق�N�}���ˁB���̓_�ւ�͂��v�B���̒ނ�����Ă���l���ւ�Ɉ������ގ��̏퓅��͍ő�����ɂȂ����Ɗ��������ł���B�����ł������N���[�g������Ȃ��Ă���̂ɂ��c�B �i�k�C���n�撷�@�����x�m�v�j �������獂���n�撷�ɂ��b���f���܂��B�i������@�L�E�g�{���y�j �{���@�R�N�O�A�D�y�s����ɃN�}���o�܂����B�ǂ�ȏꏊ�������̂ł����H �����@�R���r�j���a�@���o�X������镁�ʂ̏Z��X�B���a30�L���ȓ��ɎR�͂Ȃ��A�k�Ⓦ�֊J�����Ƃ���ł��B�]��ΐΎ땽��̐^�B �{���@�N�}�͂ǂ�����Ă��̂悤�ȏꏊ�ցH �����@���ʂ�����̎R���痈���̂ł��傤�B�Ύ���n��A�����Ȃ�l�ڂɂ��ꏊ�ɏo�����߃p�j�b�N�Ɋׂ�A�W�����v����Γn���قǂ̐��`���Ȃ���u���`�̕ӂ�֒B���A�X�ɉ����o���ꂽ�`�Œ����������Ǝv���܂��B�l�O�ɐg�����炵���u�ԁA��O���킵�Ď�߂Ȑl�Ԃ��P�����B �{���@�N�}���������Ă����̂ł��ˁB �����@�����B�{���A�k�C���̃N�}�i�q�O�}�j�͏H�c�̃N�}�قǍU���I�ł͂���܂���B�吳�S�N�̎O�ѕʎ����A���a45�N�̕����像���Q�������B�Q�̑厖�̂̋L�������邽�߁A�|���C���[�W���������ǁA�ނ���q�O�}�̓q�g���瓦�������̂ł͂Ȃ����A�������i�Ƃ��ďP���Ă���̂ł͂Ȃ����B����ȋC������̂ł��B �{���@�m���ɁA�H�c�قǂɂ͐l�g���̂̃j���[�X���܂���B �����@���N�͐�ɕ����Ă��邽�߁A�q�g�Ƒ�������@��͂��������Ȃ��B�܂��A���̂��x����̂ɕK�v�Ȗʐς��l����ƁA���I�ɏH�c��菭�Ȃ� ��������Ȃ��B�����āA�k�C���͊C�����ɒ��������ł���B�N�}�̂���R�ԕ��ɂ͌��X�q�g���Z��ł��Ȃ��̂ł��B �{���@�ނ��ɂ��Ă͔@���ł����H���ق̖k�ɁA��^�Ŗ��������������܂����B �����@�N�}���j���ł����b�͕����܂���B����̎���ɂ�����Ǝv�����ǁA�R�ɋ߂����A�����菬���ɖڌ���͑����ł��ˁB���́c�N�}�̖ڌ����A�z���g���ǂ���������Ȃ��B �{���@���I �����@�R�؎��ɍs���Ȃ��Ȃ�ƍ��邩��A�N�}�����Ă�����Ȃ��X��������̂ł��B  ���D�y�s�x�O�A�Ύ�싌��̈�ˁi��Ɓj��B�R�N�O�A���̋߂����N�}�͒ʉ߂����B  ���D�y�s����k��70�L���A����I�A�V�X�V���r�B���̋߂��ɂ��o��B �{���@�H�c�Ɠ������I �����@�ނ��֑�R�o�Ă���̂́A�D�y�s�̖k���A�ΒY�ŗL���ȎO�}�s�̌j��_���B�����V�N�ɎB��ꂽ�A�k���Ǝv����ނ�l���N�}�ɒǂ��삯����p��YouTube�ɍڂ��ėL���ɂȂ�܂����B����YouTube�Ō�����B�Ռ��I�ȉf���ł��B �{���@��l�Ȃ��Ȃ�����ǁA���Ȃ���v�ł��傤�B �����@���₢��A���S�̂��ߔ��|��炵����A�{�����N�}���R���牺��Ă����ꏊ�B�����T�N���ɂ͊댯�����܂�A�����O�ɏ������Ă�����ׂ�x���������W�N���ɗ����~�߂܂����B10�L���ȏ�o��ǂ��ނ�ꂾ�����̂ł����c�B �{���@���́H �����@�n���̐l���ɂ�����ꂽ�ꏊ�Œނ��Ă���炵���B���̂��N����̂ł͂ƐS�z�ł��B �{���@�ł́A�j��_���֍s���Ȃ���Α��v�Ȃ̂ł��ˁB �����@����A���m�ɂ́u���v�ł����v�̉ߋ��`�B����20�N������A�}�ɒނ��߂��ɃN�}������A�c�ނ𑖂����肷��悤�ɂȂ����B����܂ł̓N�}�̏o��\��������ꏊ�֍s���Ȃ���Έ��S�ł����B�Ƃ��낪�A�R�N�O�̓���̎����ŏ펯���������B �{���@�Ƃ����ƁA�D�y�ߍx�̒ނ�����Ȃ��H �����@�R�N�O�̃N�}������Ɍ����ߒ��ō�������ː�̋߂���ʂ����͂��ł��B����ɋ߂�����̃I�A�V�X�V���r�ł��A�r����R�L���̏��Ƀt���̍��Ղ�����܂����B �{���@�ƂȂ�ƁA�D�y�s�̖k���ɗאڂ��鑔��R�͍X�Ɋ댯�ł��傤�B �����@���̉Ƃ͑���R�̋߂��B�Ƃ���500���̏��ɃN�}�������o�ċ쏜����܂����B�V�J�̎��[��H�ׂĂ����炵���B �{���@�u�V�J�̑������N�}�̑����ƊW���Ă���v�Ƃ��]���܂��ˁB �����@�����ł��B�V�J��������A�a�C�����̃V�J�������͂��B�߂܂��₷��������V�J�͍ō��̃G�T�Łc�G�T��������N�}��������B�R�N�O�܂ő���R�[�U�����Ă��܂������A���͊댯�Ŏ~�߂Ă��܂��B �{���@���������ŏo�Ă����������Ȃ��B  �����������@�N�}�̕� �����@���̂Ƃ���B���������s��������̐�A���ɂ�����������ł��A�W���ꏊ�̋߂��ŃN�}�̕��������܂����B���N�͑��Ղ⍭�Ղ��m�F�������́u������߂�v���Ƃɂ��Ă��܂��B�������A����͂���Ă��܂����B�N�}�Ɋ���n�߂��̂͊댯�ł��ˁB �{���@�ǂ�����A�N�}�̊댯�����炷���Ƃ��o����ł��傤�B �����@�t�O�}���쏜���Ȃ���Ώ͈����������B�̐������炳�Ȃ��ƃq�g�Ɋ댯���y�т܂��B�R���牺��Ă���̂́A�����I�X���瓦���邽�߂̎q�A��̕�O�}�A�����Đe���ꂵ���I�X�̎Ⴂ�N�}�B300�L������悤�ȁu�N�}����v�̃N�}�͏o��K�v���Ȃ��̂ł��B �{���@�t�O�}�Ƃ͓~�������̃N�}�ł��ˁB �����@�����ł��B���̑��ՂŃN�}���m�F�ł���B�R�̒�������S�C�����Ă�B�T�`10�l���`�[����g�݁A������o���N�}�𑫐Ղ�ǂ��đ���Œǂ����݁A�����ŘA�������Ȃ��牺����ǂ��グ�ďォ�猂���܂��B�N�}���ˎ�̊Ԃ��ē�����ƁA�Ăё��肵�Ȃ���l�߂Ă����B �{���@������ǂ��グ��l�A�������ł́H �����@���肪�^�����Ȃ��߁A�N�}���������₷���̂��ǂ����ɂƂ��ċ��݂ł��B�ق�ƁA�Ẵ��u�̒��ł̗͊댯�ɂ܂�Ȃ��B �{���@�V���Ɂu�n���^�[�̌����ƍ�����������v�ƍڂ��Ă��܂����B�k�C���̗��㎩�q���͍ŋ��ƕ����܂��B���q���ɂ��N�}�ގ��͍l�����Ȃ��̂ł��傤���B �����@�{�C�Ŋl��C�Ȃ�A���q�����R��m��n���^�[�Ƌ������A�h���[���ƔM�Z���T�[����g����Ό��ʂ���͂��ł��B�n���̃n���^�[���ǂ����݁A���q�������B �{���@���S���Ēނ�ɍs����ꏊ�������ė~�����ł��ˁB �����@��͂�A�t�O�}�N�쏜�����Ȃ��������Ƃ��傫���B�H���A���̒��_�ɗ��N�}�́A���R���J������Ă������Ă����B �{���@�m���ɃN�}�͕|�����Ȃ��ł��B �����@���X�k�C���ɃN�}�͑�R�����B�{�y����S�C�������Ă���O�A�A�C�k�̐l�����̓N�}�������オ�����Ƃ�������֔�э��݁A�����⑄�Ŏh���E���Ă��܂����B �{���@���̂悤�ȗ���Ƃ��\�Ȃ̂ł����H �����@�N�}�̂����̔�͈ӊO�Ɣ�����ł��B�т��Z���Ȃ����߁A�����O�̉�̂̐܂��ĊO�y�Ɋ����Ă��܂����B �{���@�k�C���̗��j�̓N�}�ɑ�\����鎩�R�Ƃ̓����̗��j�Ȃ̂ł��ˁB �����@����ċ쏜���āA�N�}�ɎR�Ƃ��������n�Ɏ��܂��Ă�������̂���������̗��j�ł��傤�B���ꂪ�A���ߕt�����キ������_�_�k�ꂵ�āA�J��ȑO�̎p�ɖ߂����B�t�O�}�̋쏜�ɂ�萶���������炵�A���S���Ēނ�ɍs��������߂��Ă��邱�Ƃ�����Ă�݂܂���B �t�^�@�N�}�͐��m�ł��|������  ���[�}�̗�q���ɏ����Ă���11���I�㔼�̍Ւd��̈ꕔ�B �e�[�}�́u�Ō�̐R���v�B �N�}���q�g��ꖂ��Ă���悤�Ɍ����邪�A���ɂ��炸�B �V�g�̐������b�p�ɉ����Đ_�̐R��������҂��h��B ���Ȃ킿�A�N�}���T���������Ă̊l����f���o���Ă���̂ł���B �N�}�̈��g����ڂ��p���ċ��낵���B�@�i�o�`�J�����p�فj |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���i�ΌΒꐴ�|�@�U��19���i�j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�i�����j���{�ސU����̎�ÁA���i���Ƌ����g���A���i�{�[�g�Ǝґg���A�x�m�͌��Β��A�����A�����ă_�C�o�[�Ƃ��Đ�������i��Ёj�u���[�G�R���c��i�͍����T��\�����j�̂����͂ɂ��A���N���u���i�ΌΒꐴ�|�v���������獕��ɂ����čs���܂����B ���{�ސU�����O���B����ǒ��A�g�쐶�玖���ǎ��������B��������͎R���n��i�J�{�A�я��A���ĊсA����j����і{���i�g�{�j���Q���B�_�C�o�[�Q���~�V�g�ɂV�ǂ̃{�[�g���������č�Ƃɂ�����܂��B �݂���̋삯�オ�肪�I��郍�[�v�̉�����̓w�h�������܂��Ď��E�������u��T��ŒT�����v�Ƃ̂��ƁB���ʁc�ޑ�A�p���\���A�t���V�A���́A�^���A���[���ƁA���[���A�r�j�[���V�[�g�A�ʁE�r�Ȃǖ�63�L���̃S�~��������邱�Ƃ��ł��܂����B ���������V���Ă�����Ă���̐��|�B���Ԃ������łȂ��A�����o�邩�I��T���I�ʔ���������܂��B �F���܁A���肪�Ƃ��������܂����B  �Ԓr�̕l�����  �����ɐ���  �A�オ��  �S�~�Ƌ��ɕ���  ������ꂽ�W�̃p���\�� ��O�̃p���\���͌Β�ŊJ���Ă��� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��U��X�|�[�c�������t���D���i�ΑS���ւ畩�ޑ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� ���F�V���T���i�y�j �� ���F���i�i�S�̏M�h�g�p�j�A�S���M�ނ�B�o�M�M�h�͓������A��t���ɒ��I�Ō���B �Q�����i�F�����������ш�ʎQ���ҁi�ւ畩�ނ��������S�Ă̐l�j �Q����F5000�~�i�M��A�������A�ܕi����܂ށj�A�S���ɎQ���܂���B���i�̔N�Ԍ������҂ɂ͎�t�ɂē�������ԋ����܂��B �\�����@�F�����A�Z���A�A����d�b�ԍ��A��������̏ꍇ�͏����i�x���^�l����j���L���̏�u�X���AFAX���邢�̓��[���v�ɂāA���L���ɐ\�����ށB �i���j�P��̎Ԃɓ���҂�����ꍇ�́A�\���ҁA����Ҏ����L�̏�\�����ށB���I���A���ɏM�h�ֈړ��ł���悤�z�����܂��B �\�����F�U��10���i�j�K���B�\�����݂Ɠ����ɎQ��������U�荞�݂��������B �\����F��170-0013�@�L���擌�r�܂S�|�R�O�|�P�R�@�R�[�|�C�V�C�S�O�R�� ���{�ւ畩�ތ����� ��敔�� �A�� ���� �e�`�w�F�O�R�|�R�W�S�U�|�T�P�P�R ���[���Fzimukyoku@nikken-web.net �Q����̓����F�ǂ��ĎQ���������̑������i�䂤�����s�j�֑����B �E�䂤�����s���������Z�@�ւ��� �x�X�ԍ��@�P�S�W�@�����ԍ��@�O�O�T�S�U�W�P �E�䂤�����s���� �L���ԍ��@�P�P�S�W�O�|�O�O�T�S�U�W�P�P �Ȃ��A��U�[�߂�ꂽ�Q����́A���R�̔@���ɂ�����炸�ԋ��v�����˂܂��B ������t�F���i�������Z���^�[�ߑO�R��30���W���B�Ԃ��Ƃ̏M�h���I��A�e�M�h�ֈړ��B ���{���F���i�������Z���^�[�i139�����i�Γ������玞�v���ɐ��i�֓�����100m�قǐ�̉E���j ���Z�K��F���{�ւ畩�ތ�����Z�K��ɂ��15cm�ȏ�̂ւ畩�̑S�d�ʁB���d�ʂ̏ꍇ�͊�敔��������̉��A���I�ɂ���ď��ʂ����肷��B ���Z�J�n�F�ߑO�T���B�o�M�͖{�������̎w���ɏ]�����ƁB ���ʏꏊ�F�j���[���������A�Δȑ��A���l���A���ǂ�A�ӂ��ݑ��A�������̂�����ɂ����Ă��B �ւ畩�ی�̂��߁A���߂̏M�h�ɂČ��ʂ̂��ƁB ���ʒ��F14���i13��30����茟�ʎ�t�J�n�j �\�����F15���i�\��j���A���i�������Z���^�[�ɂāB�D���҂ɂ̓X�|�[�c��������ђ����t�����^�B�ȉ����܂�15�ʂ܂ŁB �Q���҂̏�ʂT���܂ŁA�{�N�x�̌l�x�X�g�e����������є_�ѐ��Y��b�t�̎Q�����i�܂��i�[�����o���ꍇ�͐�グ�j�B ���Ӈ@�o�M�M�h�͓������̎�t���ɒ��I�����肷��B�o�M�M�h�̕ύX�͔F�߂Ȃ����A���i�Γ��ł���Βނ��͈ړ����R�Ƃ���B�D�O�@�̎g�p�͈�ؔF�߂Ȃ��B�A�M�����̊Ԋu�͍��E�Rm�i�M�c1�t���j�ȏ��邱�ƁB�ړ��Ōォ����ނ���ꍇ�͗��ׂ̋��Ă���M�����̂��ƁB�B���O���̎��ނ�F�߂�B�C���C�t�W���P�b�g�K���̂��ƁB�D�{�s���͓��{�ւ畩�ތ�����̎�ÁE�w���̉��Ŏ��{����B�^�`�����������ꍇ�͓��{�ւ畩�ތ�������̉����ɓ�����B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����ǐ搶�̊z�����������܂��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����ǐ搶�̔o��u�ւ畩�́@�A�����߂��@�ԑ����ȁv �]���O�Y���i����k�x���j���璆�R�@�����i����k�x�����l����j�ɓ`����� ���̓x�A���R����������Ɋ���܂��� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ߘa�U�N�x�@�e�x���N�ԗD���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ɓ@��v�ۗ��i�A�ԍ�@�����@���A�����܁@�ΖэF��A�r��@��s�r���A�ʋ�y���@���|��m�A���@�ΐ�@�m�A�����@��@���A�Y�a�@���{�F�F�A��X�@�����_�V�A������@�������A�㕟���@��@�E�A�T�L�@�n�Ӓ��s�A����^�ԁ@���V�@�I�A��z�@��ː��F�A�k�{�@����Ζ��A�Q�n���c�@���{�P�M�A�Q�n�W�y�@�c���r���A�����@���؉p��A���M�@���c�@���A�����@�I�����u�A�F�@���{�K��A��t�@�x��G�V�A�ߐ��@�ё�����A�����@�i���q�s�A���@�V��X�j�A�����q�@�˖{���O�A���ˁ@�꞊�@�ׁA�݂��كN���u�@�і쓹�Y�A���ˁ@�Ŗ��b���A���X�@�ˑ��T��A����@���ց@���A��|�@���X�ؐ^�l�A�n�@���c�@�y�B �k�C�����k�@�n�ӏr�s�A�X�@���c��W�A�Ìy�@���C���v�A���ˁ@�≺��v�A�O��@���V���j�A��萷���@�ēc�a�T�A��萅��@�y�쐳��A�����@�������j�A�k��W���@�r�쏃��A�H�c��H�@����ܘY�A�H�c�鑃�@�������O�A�H�c��ȁ@���J�R���i�A�H�c�k���@�����W�i�A�H�c�ÐS�@���^�u�A�H�c�݂����@�M���@���A�H�c�R�{�@���c�Y���A�H�c�O�ց@�������v�A�H�c����@�������s�A�H�c�Y�����@���X�ؖ��A���܂����@�Y�c�@�W�A��䖾���@���R�����A�{�鈢���G�@�������Y�A�{��Ƃ�܁@�������F�A�R�`�i����@���c���u�A�R�`��тʂ��@�H���E�Y�A�S�R�����@������u�A���́@��|�C��A���킫�@���c�P�Y�A������Ɓ@�����j�A�V���c�@�n�ӈ�v�A���@���r�g�Y�A�V�ÂR�g�@���R�@���A�����@�����@���A�吹���@�͐��Lj�A����@�����@���A����k�m���@�c�J���F�A���쒆���@�Ȋѐ�W�A���{����@�O�}�@�L�A���{���@���L�d�A�b��@�{�c�@�ҁA�x�m�@�k���r��A�É��Ð���@�Ԗx�@���A�Ó��@���c�_�i�A���@���c�x���A���É��ǁ@���V�L��A�l�����ʂ��@�������ȁA�����@�x�]�@�O�A��������@�r�c�����A���ꂳ�����@���{��A�}���@�㓡���^�B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �m�o�n�@�l�@�Ј��A�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����29���A�Ď��P���̎Ј��ɉ����A�x�����\����82���A �v112��������̋c���ɂ�����܂��B ���Ɓ@�@�@��v�ۗ��i �ԍ�@�@�@�@�@���{�@�@�� �ԍ�@�@�@�@�@�����@���ȁ@�@�@ �ԍ�@�@�@�@�@�g�{�@���y�@�@�@ �����@�@�@�@�@�ӌ��@�@���@ �����܁@�@�@�@�Ζс@�F��@�@�@ �ʋ�y���@�@�@���|�@��m ���@�@�@�@�@�ց@�@���s ���@�@�@�@�@�A���@�@�� �Y�a�@�@�@�@�@����@���_ �Y�a�@�@�@�@�@�����@�o�� ���@�@�@�@�@�r��@�N�v ���@�@�@�@�@����@�`�� �����@�@�@�@�@���c�@�a�� �����@�@�@�@�@��@�@�� ��X�@�@�@�@�@���c�@���u�@�@�@ ����@�@�@�@�@���@���j�@�@�@ �T�L�@�@�@�@�@�ׁ@�@�q�� ��z�@�@�@�@�@����@�ꗘ ����^�ԁ@�@�@�����@�����@�@�@ �k�{�@�@�@�@�@�ɓ��@�@���@�@�@�@ �Q�n���c�@�@�@���{�@�P�M �v��@�@�@�@�@�ߓ��@���V�@�@�@ �����@�@�@�@�@���@�p��@�@�@ ���M�@�@�@�@�@�����@�p�F�@�@�@ ���M�@�@�@�@�@���c�@�@���@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�╣�@�N�Y�@�@�@ �F�@�@�@�@�@�@�c���@�@�O�@�@�@�@ ��t�@�@�@�@�@�Љ��@�v�a�@�@�@ �z�n�@�@�@�@�@�k�с@�P���@�@�@ �z�n�@�@�@�@�@���c�@�a�Y�@�@�@ �ߐ��@�@�@�@�@��@�K�`�@�@�@ ���@�@�@�@�@����@���I�@�@�@ �����@�@�@�@�@�i���@�q�s �����@�@�@�@�@�c���@�@���@�@�@�@ �����@�@�@�@�@��X�@�^�L�@�@�@ �����q�@�@�@�@�g���@�@�� �{���@�@�@�@�@��q�@�P�@�@�@ ���ˁ@�@�@�@�@�Έ�@�^�� �݂��كN���u�@����@�@���@�@�@�@ �O�R��Ɓ@�@�@�ԁX�c�@���@�@�@�@ ���X�@�@�@�@�@�R���@�ǒj�@�@�@ ����@�@�@�@�@��Ӂ@���O�@�@�@ ���с@�@�@�@�@�i��@�@�ρ@�@�@�@ �n�@�@�@�@�@�@���X�ؗm��@�@�@ �k�C�����k�@�@�ē��@���� �V�ׂ�N���u�@�����x�m�v�@�@�@ �X�@�@�@�@�@���c�ˏ����@�@�@ �Ìy�@�@�@�@�@�����@�a�v ���ˁ@�@�@�@�@����@�G�F�@�@�@ �O��@�@�@�@�@���V�@���j�@�@�@ �O��؍��@�@�R�g�@�q�Y�@�@�@ �O��؍��@�@��{�@�M�� ��萅��@�@�@�����@���Y�@�@�@ ��萷���@�@�@�ΐ�@�����@�@�@ ��萷���@�@�@�V���@�@�i ���]�h�@�@�@�]��@�C�� �����@�@�@�����@�F���@�@�@ �k��W���@�@�@����@�N���@ �H�c����@�@�@�����@�|�T�@�@�@ �H�c��ȁ@�@�@�k���@�ǐ�@�@�@ �H�c�O�ց@�@�@��@���F�@�@�@ �H�c�O�ց@�@�@����@��Y�@�@�@ �H�c�鑃�@�@�@�֓��@���u�@�@�@ �H�c�{���@�@�@�ɓ��@�@�� �H�c�R�{�@�@�@�{���@��L ���L���@�@�@�����@�Í��@�@�@ ���܂����@�@�V��c�`�H�@�@�@ ��䖾���@�@�@���R�@��� �{�鈢���G�@�@�����@���Y�@�@�@ �{�鈢���G�@�@��F�@�@�O�@�@�@�@ �{��Ƃ�܁@�@�����@���F �{�����@�@�@�����@�@���@�@�@ �R�`��тʂ��@����@�p�v�@�@�@�@ �R�`��тʂ��@�H���@�E�Y ���킫�@�@�@�@����@���O�@ �S�R�����@�@�@�����@�a�F ���́@�@�@�@�@���c�@�@��@�@�@�@ ���́@�@�@�@�@�����@���i �����ی��@�@�@�g�c�@�Õv�@�@�@ ������Ɓ@�@�@���Y�@���M�@�@�@ ��z�@�@�@�@�@���V�@����@ �����@�@�@�@�@�����V�@���@ �����@�@�@�@�@�ēc�@���� �V�ÂR�g�@�@�@���e�@�@�� �吹���@�@�@�@�͐��@�Lj�@�@�@ �����@�@�@�@�@�R���@�P���@�@�@ �����@�@�@�@�@�����@�`�L�@�@�@ ����@�@�@�@�@�����@�@�� ���쒆���@�@�@���V�@�@�i ���쒆���@�@�@�Ȋс@��W�@�@�@ ���{���@�@�@�@�����@��v�@�@�@ �b��@�@�@�@�@�_�c�@���l�@�@�@ �b��@�@�@�@�@�J�{�@�@���@�@�@�@ �b�{�@�@�@�@�@���@���j�@�@�@ �É��Ð���@�@�C��@�L���@�@�@ ���@�@�@�@�@���@�ꍋ�@�@�@ �x�m�@�@�@�@�@�k���@�r��@�@�@ �O�́@�@�@�@�@�ѓc�@�N�F�@�@�@ �O�́@�@�@�@�@�n�Ӂ@�v�ǁ@�@�@ ���É��ǁ@�@�@��c�@�d�� ���R�@�@�@�@�@���J�@�Ȍ�@�@�@ �l�����ʂ��@�@�����@���� �����@�@�@�@�@�k�㗴�V��@�@�@ ��������@�@�@��ԁ@���� ��������@�@�@�c���@�p���@�@�@ ���ꂳ�����@�@��@�i�M�@�@�@ �l�@�@�@�@�@�F�È�K�Y�@�@ �l�@�@�@�@�@����@�_�Y�@ �l�@�@�@�@�@�ΎR�@���T �l�@�@�@�@�@�ց@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�L�� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �̂̉��@��؋��S�u�֓��w���u�i�ނ�̂͂��܂�v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

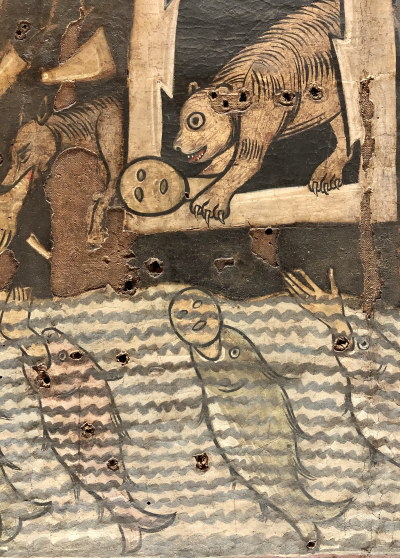

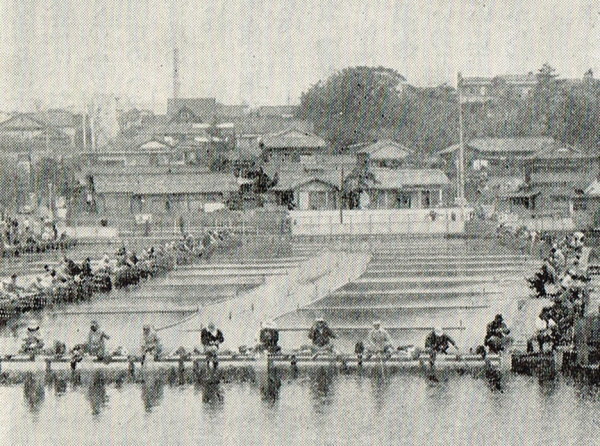

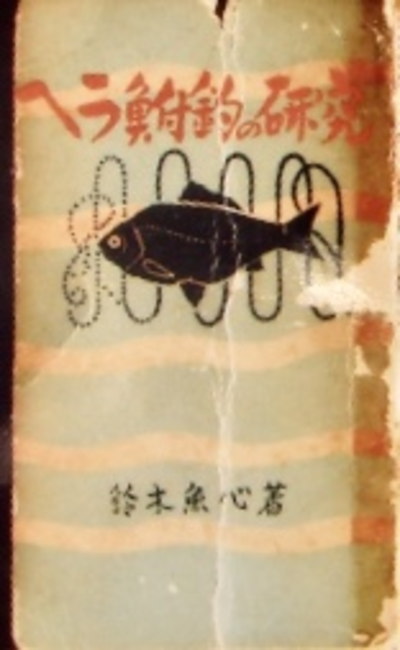

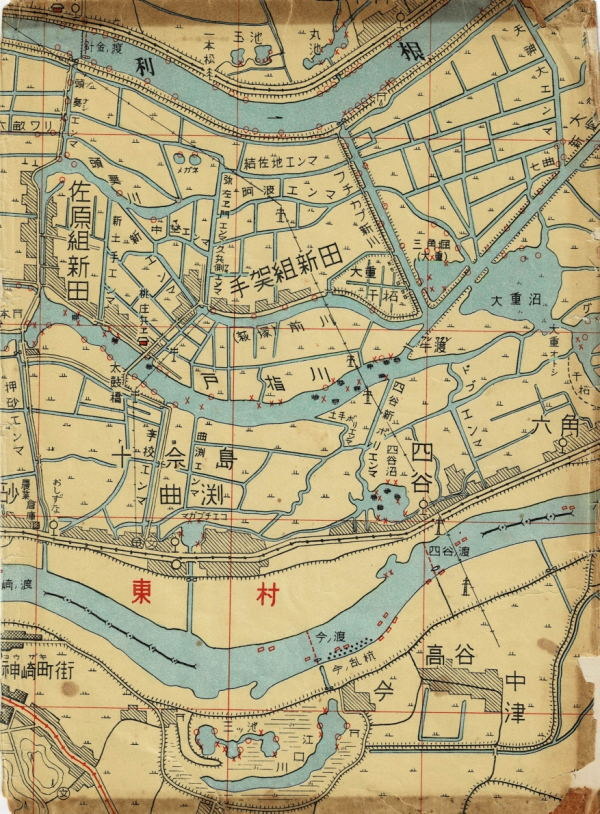

�������@���r�Œނ��؋��S�i���a10�N��j �@����͏��a42�N���s�̓����@�֎��u�͂˂����v����A��؋��S�i���P�j�́u�w���͉����ɂ�����ł���@�֓��w���u�i�ނ�̂͂��܂�v���Љ�܂��B���Ƀn�C�J���ƌĂԂׂ��A���a�����̂ւ畩�ނ�̎p���L�����M�d�ȋL�^�ł��B �@����̕x�m�𐁂����낷���̉��������Ȃ���A�Ƃɂ��邱�Ƃ̑������X�c�A�ӂƉ߂�������������Ɏv����c �@���a�R�N�̎�������38�N���O�̂��Ƃł���B�ߍ]��R���i���Q�j�̋��a���X����֓��Ɍ����āA�w���������߂ďo�ׂ��ꂽ�̂ł��邪�A���Y������̌�p���l�ł���������A�����L���������ꂽ���̂炵���B�w�������悭�m��Ȃ����������Ƃ��ẮA���̋����悪�����ł��������͂��`���R���Ȃ����A���炭�������X�̃A���C��ɏ��ʂ͏����A�ꕔ�͐��Y�@�֊W�̑��B�p�ɉꂽ���̂ł��낤�Ɛ��@���Ă���̂ł���B �@�֓��̒ޖx�̑n�n�́A���a�T�N�ŁA�������c�i���݂̑�c�抗�c�j�̎����c�{����ŏ��K�͂Ȃ���w�����ޒr�Ƃ��ăf�r���[�����̂ł���B���ꂩ��P�N�o�߂������a�U�N�A���ݑ�c�撷���̏��r�i���R�j���o�c����Ȋю��̂�������ł���єV�����i�m������Ȗ��O�ƋL������j���w�����̒ގ�ɒ��ڂ��A��ʂɈړ����A���݂͂Ȃ����A���c�ފy���Ȃ��A���̒ޖx���w�������̒r�Ƃ��Ė{�i�I�Ɏn�߂��̂ł���B �@��A���̒ޖx�ł������ފy���́A���c�w��艡�l�Ɍ����ď����s�������C�����ɉ����ĉE���ɒ��߂��A��O�ɍ���^�C�v���C�^�[�A���C�������͂��ݔ��Α��ɁA�V���f�B�[�[���̑傫�ȍH��Ƒ��Ă����Ɖ����Ă���i���S�j�B �u��ʂɗ֑�����ɂ͂ǂ�������ǂ����v�������̖ȊѓєV�����͍l��������A�����ɂ������V�≮�u���c�v��l���m�l�ł����������瑊�k���������������ʁA���A���p�̊����ԗ��p�ƂȂ�A�S���ȁi�����͂����]�����j�ɓ͂��A���ꌧ������։��A���݂�400�т𑗂邱�ƂɂȂ����B�����̑��~�c�w���i���݂̑��w�j��A���̒m�l���q�����́A�w�����̐g���Ă��Č�����ꂽ�Ɖ]���B �@���āA�͂��s���肵���w������ފy���̒r�ɕ��������A�P���ɑ����30�т����Ȃ��������ł������̂ŁA�Ɠ������тŁA���j���C���̍Œ��A��l�̐������ސl�����āA�u���̕���ނ点��v�Ɗǂ������Ă������u�܂��Q���Ԃ��o���Ă��Ȃ�����ނ�܂����v�ƒf���Ă��u�ނ�Ȃ��Ă��悢����v�Ƃ̋������ɕ����āA�Ƃ��a��^�������A�ނ��ނ��Ő��q���сB����ȏ�Ɋ�̂͋�S����ꂽ�Ȋю����g�ł������̂ł���B���ꂩ��̖Ȋю��̓w�͕��l�͑債�����̂ŁA���ɂP�A�Q�N��ɂ�3500�̏��r�Ɉڂ�A�����̃w���ސl�ݏo�����̂ł���B�֓��̃w�����ގj�����ɂ́A�܂��Ȋю��̂��Ƃ���X�^�[�g���˂Ȃ�܂��B �@�ފy���ɑ傫�������ޖx�Ȃ�Ŕ��o�ĊԂ��Ȃ��������B�R�{�d���Ȃ鈫�F�i�ނ͎��̐�y�����A�ꏏ�Ƀ��O�r�[���������A�i���X���������Ă����e�F�j���V�тɗ��āu�Ђ����A�ʔ����ނ肾����ފy�ɍs���Ȃ����v�ƗU���ɗ����i���̖{���͓ЌܘY�ł��邩��Ђ����i���f�A���j�B �@�ꏏ�ɒފy���֍s���Č������A���߂Ă̒ނ�ł������̂Ɛ^���ނ�̗\���m�����ז������Ďv���悤�ɒނ�Ȃ��B�ނ�Ȃ��Ɗ撣��̂����̏K���i�H�j�ł���B���̒ގG���ȊO�Ƀw�����̒m����m��p���Ȃ�����ł���B�ގG������ĕn��悤�ɓǂ��̂ł���B���M���Ă������B�̖F���́A�������̔]���ɐ[�����܂�Ă��邪�A���R�G�v�����ߐ����͌̐l�ɂȂ��Ă��܂������A������㒩���V���^�����ɂ����w���ނ�̃G�L�X�p�[�g����������F�����A�ނ̗F�劲�R�����Ǝ������݂Ō���蒸���Ă��鎖�͑�c�̎���ł���B �@�ފy������̒ޒ��Ԃɂ́A�R�{�d���A�a���Òj�A���ÒB�v�������������A���Î����������݂ŁA�X������l�ɁA�w���̎v���o�b�Ȃnj��M��U���A���̂��ƂȂǂɐG��Ă�����̂͊�������A�e�����肵�F�����̐��������čs���̂͑ς����Ȃ����̂ł���B �@���̍��A�܂�֓��̃w�����ނ�h�Վ���ɖY����Ȃ���l�̐l���f���˂Ȃ�܂��B ��ォ�痈�Ă���ꂽ��t�̎R�c���Y���Ɠ�ȁA�����Ђ̉�Ƃł������k�쎡�Y���ł���B����l�����Ō��݂̗R�A�@���v���U��Ō�ڂɂ����肽���Ǝv���Ă���B�����̓w���͖ܘ_�A�C�ނ�ł��A�ǂ�Ȓނ�ł����t�����������p���ł��������A�w�����ނ�ł́A�����{����ł������̖���͌�����Ȃ��������̂ł���B �@�R�c���̃w���ނ�͋ɂ߂ăX�s�[�h��������̂ŁA���킹���u�ԁA15�Z���`�ʂ̃w���Ȃ�A���ŋʖԂɔ��~�ƎƂ߂�B�����L���b�`�{�[���^�̒ނ���ł��������A�k���̒ނ���́A�S���ΏƓI�ŁA����V���Ȃ���u�����z������v�Ɖ]���Ȃ���A�Â��ɋʖԂɈ��������m���r���^�Ɖ]���悤�B �@�Ƃ��낪���ʂ������ʂ͑卷�Ȃ��A�����ꂪ�A�������J�L�c�o�^�Ȃ̂ł���B���S�������Ⴂ���͖ڂ����͂���肾�����̂ł���B����������a�ł������āA�A�^�����o�n�܂鍠�ɂȂ�ƁA����_���Č����邪�@���A��l������ė���B�u���͂悤�B�啪���ˁB��l�œЂ����̋����Ƃ邩�v�i�h�]���Ȃ��痼���ɍ��荞�ށB�x�e�����̋��ݓ����ł���B�i�Ƃ��ĂȂ���̂��j���̖�N�ɂȂ��Ă̊�ł����Ȃ��A�z���Ƃ���悤�Ɍ䗼���̕��ɎU���Ă��܂��B�L�����A�̑���͔@���Ƃ��������Ɋ��������̂ł���B �@�����������p���ČႪ�Z�ւ̃v���X�ƂȂ����̂��ƍ��ł����ӂ��Ă���B20��̍g���^�����X�z�Ă������Ė����̂悤�ɒފy�ʂ��ł���B�]��Ⴉ�����̂ŁA�ȊѓєV�����͎����w���Ƃł��v���Ă����炵���A����G���L�҂Ɂu���S����͊w������A���������̒r�ɒʂ��Ă��܂������A�w�Z�̕��͑��v�Ȃ̂�����ƐS�z���Ă�������ł��v�ƃC���^�r���[�ɓ������B���̋L����ǂ�����A���X�u�搶�͊w������A�w�Z���T�{���Ēޖx�ʂ����A���r�̃I���W���璍�ӂ��ꂽ��ł����ăl�v�Ɖ]���邪�A�I�}�Z�̎��́A���̍����łɐ��ю��������̂ł���B �@���N���Ă��V�C���Ɓu�A�i�^�ނ�ɍs����ł��傤�v�Ɖ�������o���Ă��������e�B���G�[�W���[�̏��[�������̂ł���i�����҂̒ސl��B����ȍȌN��T�������j�B �@�����Ⴉ�������A�����r�̎������̈֎q�ɂǂ����ƍ��������Ă��铰�X���鉜�l���A�ފy������͉������삳��ł������B���̓������y�E�ŁA�V�ˏ����o�C�I���j�X�g�Ƒ����ꂽ�z�K�����q����i���T�j�ɉ��ƂȂ����Ă����̂ŁA���y��̎��ɂ͓��Ɉ�ۂ��[�������̂ł���B�Ⴉ�肵���̊y�����v���o�ɁA���E�����Đ\����Ȃ��B  �������@���r�ނ�x �@���ď��r���o���ĂR�A�S�N���������낤���A�����a�c�{���̋��ؗ{������A��㋛�ԉ����T���w�������d����A��r�̈ꕔ���w�����r�Ƃ�����A��t������S�Ï鑺�L�ƒ��a�����a�b�ɗ{��������A���Ɛ��̃w������{�������肵�����̂ł���B �@���ݐΐ_��Ńw���r���o�c���Ă���̂́A���ؑ�i���U�j�Ȃ̂ł���B�����āA�Ȋю��A���ؗ{�����̎肩��A�e�n�̒ޖx�ɋ�������A�w�����̒ޖx������}�����̂ł���B �@����A��r�̃w�����͂ǂ��������̂��A���`�����Ă������B�����ފy���Ńw�����ނ�ɓ��債�������́A�����r�Ɉڂ��ĂV�`�W�N�Ԃ͘e�ڂ��ӂ炸�ޖx�ɓ��Q������ꂽ���A�֓�����̗�����A�]�ː쐅�n�ɂ��A�ĊO�w�����������ł͂Ȃ��낤���A�Ɩ�ނ�s�r���n�߂����̂ł��邪�A�ŏ��w���Ƃ�U�����̂́A�����^���ނ�̖����Ƃ���Ă����_����n�̌ˎw��i���V�j�������̂ł���B�E�h���a���I���ł��Ă��鎄�����āA������̐^���ގt�́u���̒j�ǂ������Ă��Ȃ����A�A�^��������Ǝv���Ȃ����A������킹�Ă邶��Ȃ����v�i�h�b�������Ă��鐺���n�b�L�����ʂ�����悤�ɕ������ė���B�[�܂Âߋ߂��A�������Ⴂ�����̂��A�E�h���a�ɐ^����������A��̃w���Ƃ��ǂ�`���A�u�����A�����|�������B�傫���炵���v�Ɖ����ς�t���{��B�債���^�ł͂Ȃ��������A�w���Ƃ�m��Ȃ��l��������������A�Ƃ̓���ɋC�����Ȃ������̂��낤�B�グ���������āu�����������v�Ɨ����B�n�b�L���Ɖ����Ă���v���o�́[�R�}�ł���B �@���P�Y��т��痘���쒆�����Ƃ��̎x���̒r���Ƀw������������悤�ɂȂ����̂́A���ꂩ�炸���ƌ�N�ɂȂ�B���̔ɐB�����w�����͖w��NJ����ړ����ꂽ���̂ōݗ��̂��̂ł͂Ȃ��A�����ʂ���{���ƌl�ŗA�����ꂽ���́A�����Y������̎���o�ė{�B���钆�ɁA�o���̂��ߓ����������̂�A���������搅���t�߂̔@���A������̎�ŕ������ꂽ���̓����ɐB�������̂ƌ��Ă悩�낤�B �@���a�T�N���A���P�Y�i�y�Y�j�̗{���Ɛ��ÑȂ�l�A�w�������ړ����A�{�B�����ݐ�����ڑO�ɁA���a10�N�̏o���͏���P���[�g���ɒB���A�S�����o�����ƁA������ł����������a10�N�̏o���ɗ��o���A�����Y�W�ւ̕���ƂȂ�A�����ł��y�n�̋����X�̑��V�l�����N�̏o���ŗ�����A���̌��쎁�̒��j�ȎO�������Ԃ���������Ė��S�������������a13�N�̏o���̂��ߓ������A���n�ŗL����������؍����q����10�����ɗ]���{���������A��A�w�������������H�����߂Ă��܂����̂ł���B �@������ȑO�A���a�R�N���A��錧���Y������̎�ɂ����i���猹�ܘY������������A���̑㏞�Ƃ��Č����i���J�T�M�j����A���������Ƃ�����B�ڍג���������삵�������֓��S��̉͐�ɎU���Ă����������������낤�B �����ފy�A���r�̒ޖx�ʼn������ޕ����A���̂܂ܖ�r�ɏ��߂Ē��킵���̂͏��a10�N�ƋL�����邪�A�����͑S���w���̃A�^�������Ɖ]���S�s�̘A���ł��������A���a�X�N�A10�N13�N�Ƒ������o���������āA���߂ăw�����̖�ނ�炵�����̂𖡂킦���̂����A�v���ɏo���̂��ߕ��z��������ʁA�w���������̐���Ȃ肵�A���a�R�`�T�N�̊Ԃ̐��ʂ�����ꂽ���̂Ǝv���Ă���B �@�����쐅�n�ŏ��߂ăw�������b�ɂ������āu�ٌ^�̕����ނꂽ�v�Ɛ��V��ɔ��\�����̂́A�m���́E�ؑ��S���ŁA���a12�A13�N���Ǝv���B���̍��͖w�Njz���ނ�i���W�j���ŁA�w���ƐU���ăE�h���a�̐H�킹�ނ�����݂Ă����͎̂��ʂ������낤�Ǝv���̂ł���B���a13�A14�N������r�̃w�����ނ肪�䓪�A���̌��炩�㏸�������ǂ������������n���A���a15�A16�N���r�[�N�ɁA��炩���~���������ŗ����̂��ސl�̑����������ł������̂����m��Ȃ��B  �@�ْ��u�w�����ނ̌����v�i�ނ̌����ДŁj���o�ł��ꂽ���a16�N�������S������ŁA�S�����{����T�����{�̐��G�ɂ�10�L���ȏ�Ɖ]�������������Ȃ��������̂ł���B �@�y��L����i���X�j�͂��̍����Ɠ������������Ă���A�u�ނ̌����Ђ��璸�����A�i�^�̌�{�A�Ԓ��Ŋy�����ǂ܂��Ē����Ă��܂��v�Ɠd�b�������ĉ��������̂�����̎n�܂�ł���B���ꂩ��P�N���o�āA����������ȂɈڏZ����A�ޗF���a��i��10�j�̐l�B���߁A�����̐l�̎w���������肵�����̂ł���B����A�ފy����̏�A�́A�������l���������Ă��Ȃ����A���r�̏����̏�A�ŁA���{�w�����ɏ������Ă���Ɖ]������{���T�Z���i�x���j�i��11�j���g�߂ɂ���ʂł��낤���B  �����i�̗�؋��S�i����͕��䋛�t���j ���P�@��؋��S �i����41�N�`�������N�j���a25�N�`�������N�A�����ږ�B �@�����g�̊�e�ɉ����A���c�틛�́u�ւ畩�O���u�v�A���䋛�t���i���a�T�N�A�z�n���܂�B���ʉ���A��|�x���B�����n���̏��a25�N�U��15���A�����ɏA�C����21���̒��ŗB��l�̐����ҁj�̓�������я����ւ̊�e�̂������ŁA��؋��S�̎��т͏ڂ���������B�{���͗�ؓЌܘY�B�R�̐Ή��̉Ƃɐ��܂�A����c���Ƃ���@����w�i�w�A���ƌ�͏��Ј��Ƃ��ē�m�p���I�łQ�N�Ԃ��߂����B��ꎟ���ɂ����ĘA�������ɗ��������{�̓h�C�c�A���n�������p���I���́B�吳�W�N�i1919�j�ɍs��ꂽ�p���u�a��c�̌��ʁA�p���I�͍��ۘA���̊ē��œ��{����������ϔC�����́i������̐A���n�j�ƂȂ��Ă����̂ł���B �@24�Ō����B�ސE��A������̐������x��������X�u�p���I�v���J�ƁB�X�͖w�lj����܂ɔC���ėF�l�m�l�Ɠ��{����ނ�����A20��̍����ނ�̐��E�ł͖��l�Ƃ��Ēm���Ă����B�ւ畩�ނ�ɂ����Ă��A�L���ɂ���悤�ɑn���L����ފy�֏��r�֓��Q�B�����q�A���n���X���g�����������ݐ��̔����ނ�Œނ�܂���A�X�ɖ����グ��B �����m�푈���ɋ����̓X����A���a19�N12���A�Ƒ��i�Δȁi���݂̂ӂ��ݑ��O�̒��ԏ�t�߁j�֑a�J������B����͒P�g�^�C�֓n��A���w�̕���ō���ɋ��͂���\��ł������B�������A�a�J�̉ו����^�ԓr���A�匎�w�ɂ����đ��l�̒S���^���X�̊p�ŋ������ł��A���i�ŗ×{����H�ڂɊׂ�B�������ŁA���H�ł̌��Ă⌂����Ƃ�A�������E�����ƂƂȂ����B �@�������i�ΔȂŕ�炷�B�u���}���̗���A��̃��}�����v��搂����A���ނ�E�k���ނ�̖���ł����������́u���S�уo���v�������A�ނ����ւ畩��J�T�M�i�ΔȂ̗��قɔ����Đ��v�𗧂ĂA���i�̃|�C���g���J��A�R��̒ނ�𐢂ɍL�߂�B���a23�N�V���ɂ́A�R�c����{���A���̓���ނ��ɑ��c�틛�A�R�c�ފՂȂǓ����g10���{�n��20���̎Q������u���i�t�i�ޑ��v���J�Â����B�D���͎R�c�ފՂ��E�h���a�Ńw������540��i2.03�L���j�A�n���̂P�ʂ̓~�~�Y���a�ɔ����}�u�i��580��i2.18�L���j�B���̓w�͂̂������Ő��i�̂ւ畩�ނ�͔��W�B���a30�N��ɂ́u�~�̉������A�Ă̐��i�𐧂���҂͒މ���������v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B �@���a20�N�ォ���؋��S�Ɛ[���𗬂������䎁�ɂ��A�����̐��i�ɂ�����G�T�̓W���K�C���B�y�n��C����Ȃ����߂��A�����ŏ�p���Ă����T�c�}�C���͂Ȃ������̂ł���B���䎁���T�c�}�C�������Q���Ă��u������ւ�ɂ��Ȃ�Ėܑ̂Ȃ��B�����̃W���K�C���ŏ\���v�Ɓc���������ׂ�i��؋��S�̎q�ǂ��B�j�̂����ɔ[�܂��Ă��܂����R�B ���S�ƕ��䎁�̂Q�l��15�`16�̃W���K�C��������䥂ŁA����ĔM�����ɂւ�Œׂ��A���l��������X�C�g���i���ŗn������������䥂ł����́j����荞���̂��G�T�ł������B �@�����āA��؉Ƃ̐H��ɂ́A�V�`�W���̂ւ���R���ɂ��낵�A�����킢�ŃU���ɍڂ��A�₽����ː��ŎN���A�k��ē������܂����̂�|���X�ŐH�ׂ�u�ւ�̐v�A�ւ�̐g�ƃW���K�C����g�����u�w���b�P�v�A�ւ�̂���g������g���{�[����z�������オ���Ă����B �@�����̃|�C���g�͐��i�z�e�����ӁA���̌Γ����A���̌B�����`�Ԓr�͉������߁A�|�C���g�J��ł��܂ɏo�|������x�ł������B�͐��ݓn��A�ނ�ɍs���ɂ������s�p�B�����d���Ă��̂܂܈���ł����B �Ȃ��A���S�Ƃ����ލ��ɂ��āA��؋��S�͏��a16�N���s�̒����u�w�����ނ̌����v�Ɂu�ւ畩�ނ�͈��鎞�͑務�Ɋ�сA���鎞�͕s���ɒQ���A���莯�ꂴ��͋��̐S�ł���B���Ȃ킿���S�����ɗR������v�ƋL���Ă���B  �����i�Œނ��؋��S ���Q�@�ߍ]��R ���i�̓�A�ɒ�����F�삪��������n�Ɉʒu���钬�B�]�ˎ��� �ɂ͒��R�����ʂ�A�u��������R����v�̏h��Ƃ��đ傢�ɉh�����B���݂̓������̎Y�n�Ƃ��Ēm�������A���s�E���ւ̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ĕ��W���Ă���B ���R�@�����@���r �����s��c��A���}�r����̒����w�����֓k���S���B�����r�̑�r�ɑ��ď��r�ƌĂ�A�����ɂ�����ւ畩�ނ�̐��n�ł������B���c�틛�̖����u�ւ畩�O���u�v�́A���r�ޖx�ɂ�����y��L�Ɨ�؋��S�̈�R�ł�����n�܂�B�ޖx�������ꂽ��A����21�N�A�e�������Ƃ��Đ�������A�r�͍������݁B ���S�@���c�@�ފy�� �@�n�}�Ɨ�؋��S�̋L�q����A�ފy���͓��C���������c�w������w�������A��W�������z�����E���ɑ��݂������Ƃ�������B�u��O�ɍ���^�C�v���C�^�[�v�Ƃ���̂́A�吳�R�N�A����U���ڂŃ^�C�v���C�^�[�̔̔��E�C�����s�����V���X�i�����ʂ�Ƃ݂䂫�ʂ肪��������p�ɁA�N���T���r�������F���ݍĊJ�����j���o�c���Ă������V�原�Y���A���c�w�߂��Ɍ��݂������Y�^�C�v���C�^�[�̍H��B���V�原�Y�͓n�Ē��A�V�J�S�ɂ����ăv���}���Q��ԍH��̃R�~���j�e�B�[�Ɋ������A�]�ƈ�����щƑ��̏[���������퐶�����������ׂ��A����u�ᓙ�����i���炪�ނ�j�v�Ɩ��t�������z���̐v�}���Ђ��B�����āA�~�n���ɂ͍H��ɕt������]�ƈ��Z��A�؉��A�c�t���A���w�Z�Ȃǂ������Ă������B�V���f�B�[�[���Ƃ���̂́A����13�N�܂ő����d�@�̒������[�J�[�Ƃ��Ċ����V���c�H���B �@�n�}�ōX�Ɋm�F����ƁA�ފy����JR���c���ԏ�߂��Ɉʒu���Ă������Ƃ�������B���āA���c���ԏ�Ƃ������O�ɃA���Ǝv��ꂽ���������ł��낤�B�����A���{�����̖���u���̊�v�̔��[�ƂȂ����ꏊ�B���݂ɉf��u���̊�v�ł́A�{���{���Y���̈�l�Ƃ��ēn�ӋI�s���i�����\���ڗ������j���o�����Ă���B���͏��|�̔o�D�ł��������B �����āA���|�Ɖ]���Ί��c�B���c�Ɖ]���Ώ��|�B�吳�X�N�A���c�B�e���̊J�݂��@�ɑ����̉f��W�҂��Z�܂����\���A�u���s�͊��c����v�Ɖ]����₩�����ւ����B�u���̓s�@���̍`�@�L�l�}�̓V�n�v����n�܂�u���c�s�i�ȁv�́A�����c�{���ꂨ��ђފy�����J�����钼�O�̏��a�S�N�A�f����̂Ƃ��Ĕ��\����Ă���B �@�吳���珺�a�����ɂ����A���c�͍Ő�[�̗��s�ɏo��郂�_���ȊX�ł������B���c�틛���ւ畩�O���u�œ�����U��Ԃ�u�w���u�i�ނ�́A�T�I�����⋛�̎�肱�݂ɃX�|�[�c�I�ȑu����������B���̐V���̒ނ�́A���̓����̍�����|�p�Ƃ�㗬�Љ�̉ؑ��̐l�X�����������A�A���ނ�x�͏�A�œ�������B�w���u�i�ނ�̑n���L�A�����̉ԊJ������ł���v�ƋL���Ă���B �@�����炱���A�Ő�[���s���u�ւ畩�ނ�v�̒ޖx���A�J�Ƃ̒n�Ƃ��Ċ��c��I�̂ł���B�A���A���c�̕��a�͒����͑����Ȃ��B���a�U�N�̖��B���ς���|���Ɏ��ӂ̍H�Ɖ����i�݁A���|�B�e������D�ֈړ]�B���i�͌��ς��Č��݂Ɏ����Ă���B ���T�@�z�K�����q �i�吳�X�N�`����24�N�j���{�̃��@�C�I���j�X�g�B���t�̘r�Ɖ��ȗe�p����u���e�̓V�ˏ����v�Ƃ��Ĉꐢ���r����B���B�֗��w���ăx�������E�t�B���Ƃ̋������ʂ����ȂǍ��ۓI�Ɋ���B����E��풆�����B�ɂ����ĉ��t�������p�����A���A�����J�R�ɐg�����S������ăA�����J�o�R�ŋA������B���a30�N�㔼�ɑ���������ށA�₪�āu�`���̐l���v�ƂȂ����B ���U�@���ؑ�� ���n��ΐ_��ɂ��������؉��B��ʕ֗��ȏZ��X�̃n�R�Ƃ��āA�~��͑傢�ɓ�������B���a50�N��㔼�ɒʂ����L��q�́c���k�����ŏ�������Ŕ����������ǂ������Ă��ꂽ���ƁA�ߏ��ɏZ�ލ������ʂ̘̐b�����Ă��ꂽ���ƁA�����Ēr�Ȃ̓��I�̉��ŋ���ւ畩��̐l�������������Ă������Ƃ���ۂɎc���Ă���B ���V�@�_����n�̌ˎw�� �@�����̂ւ畩�ނ�l�͐��c���������w�ʼn��Ԃ��A�k�i��ō����s�X���A�����勴�ŗ�������z���Ēނ���ڎw�����B���Ȃ킿�A�����̌���������т��������n�i���͂�ނ������j�ƌĂсA����ł͌�C���������߁A�u���͂炱�����v�ւƕς�����B�L��q�͂����l���Ă���B���݂ɍ������n�Ō�������ƁA�ւ畩�ނ�W�����q�b�g���Ȃ��B���̌��t���g���Ă���̂́A�䂪�ƊE�����Ǝv����B  ���n�}����Ă��邽�ߕ��������A�㕔�Ɂu�����v�Ƃ���̂��V������B �@�u�����g�V�c�v�Ƃ���k�ɁA���݂͈ɍ��������˂����Ă���B �@�n�}�̉E�[�A�Љ����Łu�O�v�Ƃ���̂����ꏊ�@�O����B �@�����ĉ����A�Ԏ��Łu�����v�Ƃ���삪������B���̒n�}�̐������֑����B  �@���āA���c���ō����w�̂P��O����ˉw�A�Q��O�����a32�N�R���܂ŌS�w�ƌĂꂽ�����_��w�B�S�w����_��i���������j�s�X���A�������n���D�œn������A�V������܂ł̊Ԃɑ����̖��ނ��������_����n���L�����Ă����B���䋛�t�����p�̓����̒ނ��n�}�̉���ɂ��c�ˎw��i�Ƃ�������B�މʐ�̖��ނ��B�l�G�ǂ��B���E�M�Ƃ��B�h�E�M�͑��ۋ��ۂ̓������q�j�A�ȕ��]�i�����ȍ]�������ޏ�A�������j�A�l�J���i���S�o�X�l�J�̑���A�m��ꂽ���ނ��A�l�G�D���j�A湐�i�ނ��Ȃ���B�e��̓씼���A湒˂��������̂ō��̖�����A���ނ��A���E�M�B�M�͐��v�ɂ���j�A���v��i�������イ����B�O��Ƌ��ɐ��v�O��Ƃ��Ă��B���ꏊ�B�e�_�ƂŔ��߂Ă����j�B �@���݁A�����勴���痘���썶�݂��㗬�֑���ƁA�_��勴��O�Ŏl�J�A�ȕ��Ƃ����n���ɏo��B���̉E���i�k���j�ɐ_����n�͍L�����Ă����B��d���H�㗬�̌ˎw�V�x���c���A�S�Đ��c�ɕς���Ă���B ���W�@�z�����ݒނ� �@������m�镽�䋛�t���ɂ��c�[��̃J�P�A�K�����ނ邽�ߊƂ�15�ڂقǁB������R�`�S�{���ׂ�B�����̂悤�Ȍ`�������˕��q������B�����������T�c�}�C���{�T�i�M���{�ӂ��܁i�����̍f����������́j�{�G�T������ǂ����邽�߂̏������̃_���S�����Z���Ɋۂ�����B���Z������Ԃ�������Q�����n���X�ɕԂ��̂����ۑ���ɐ���̃n�����U�`�V�{����Ă���B����ŗn�����G�T�̒��ɎU��n�����t�i���z�����ނ��c���q���s�N�s�N�����Ă��Q���A���ɐQ�邩�A�����ֈ������荞�܂��̂�҂B���̒ނ肪�吨���߂钆�A�y��L�͊ƂP�{�ł̂ւ畩�ނ���J���̂ł���B ���X�@�y��@�L �i����29�N�`���a34�N�j���a25�`34�N �����ږ�B�u�����̐��݂̐e�v�Ɖ]����l�B���a18�N�R���A�ւ畩��ނ�ׂ���ォ�牡�����̐�e�i����ȏ㗬�̍��݁j�ֈڏZ���A�ߗׂ̓�����H�]�ő����̒ނ�l���w������B�u��l�ł�������q����āA�P�C�ł������ނ��ė~�����v�̔M��Ɉ��c���̃T�����̂悤�ȕ��͋C�̒�����ޗF���a��A�����ē����͐��܂ꂽ�B ��10�@�ޗF���a�� �@�����ދ����u���V��v�̎��M�҂𒆐S�Ƃ����A�������T�|�[�g�����B�����ł́i�ނ�ł͂Ȃ��j�ލs�A�ދZ�Љ�A�ފE�̓��Õ��s��ꂽ�B�ҏW��c�̑O�i�K�̂悤�Ȃ��̂ł������B �@�₪�āu�ւ畩�����������ƌ������悤�v�ƁA���a24�N�A�ޗF���a��ւ畔���a���B���N12���T���A���c�������ɂ������z���̐ꏊ���ɂ����čŏ��̍��e��J����c�y��L�A����ǁA�Ēn���A�˓c�H�Y�A�@�����A���ь���Y�A�R�c�ފՁA���c�틛�A���䋛�t�ȂǁA�������̐�e�œy��L�̋������Ă����l�X�������W�܂�B�ނ肪�I��������e�̐ȏ�A�@�������u����قǗL�͂Ȑl�B����ɓZ�܂����̂�����A�ւ畔�𒆐S�ɂ����Ƒ傫���[�������悤�B���̌��͓y�삳��������m�ł��v�Ɣ����B����ɉ����āA�y��L���u�ւ畩�ނ�́A�����قǕ�����Ȃ��Ȃ�B�吨�̒m�b������Ƃ��K�v�v�Ƌ������q�ői���A��25�N�U��15���̓����n���ւƌq�������B ��11�@�{�c�T�Z �i����33�N�`���a63�N�j�{���[��Ő��܂��B�����Ŋ��������l�����Ă������a�����A�����̏��r�łւ畩�ނ�Əo��A�P�������ނꂸ�c��B��ڎw���Ēr�߂��̐����ֈ����z���B���ɂ͊Ǝt���u���A���a18�N���A40���ĊƎ��i����������j�ɓ���B10�J����ɓƗ����ʂ����B�x���ɏ������A�����ł͕������юQ�^���߂��B���a56�`57�N�A�����j���[�X�Ɂu�a�ƍ����`�v��A�ځB |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �c�̃g�[�i�����g�D���x���ꗗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����@�֎��u�͂˂����v����ѓ����j���[�X�����ɍ쐬���܂����B �u�����͈Ⴄ�v������܂�����c�L�E�g�{�܂ł��m�点���������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||